皆さま、新年明けましておめでとうございます。

「山歩き町歩き日記」はニッチな(オタクの???)テーマを扱っているにもかかわらず、一日100人から200人もの多くの方に読んでいただいており、筆者としては大変嬉しく思っております。

オタクな皆さまが読んでくださる限り、がんばって更新してまいりますので、本年もどうぞよろしくお願い致します。

さて、2021年の大晦日は全国的に寒波が押し寄せ、降雪に見舞われた地域も多いと聞く。

これまで2年連続で大晦日は比叡山で過ごした筆者であった(①②)が、今年は高野山で大晦日と新年を迎えることにした。

参拝日:2021年12月31日~2022年1月1日

2021年12月31日20時半に大阪の自宅を車で出発し、高野山には22時半頃に着いた。

高野山の入口、大門。

大門から5分ほど車を走らせ、金剛峯寺前の駐車場に車を停める。

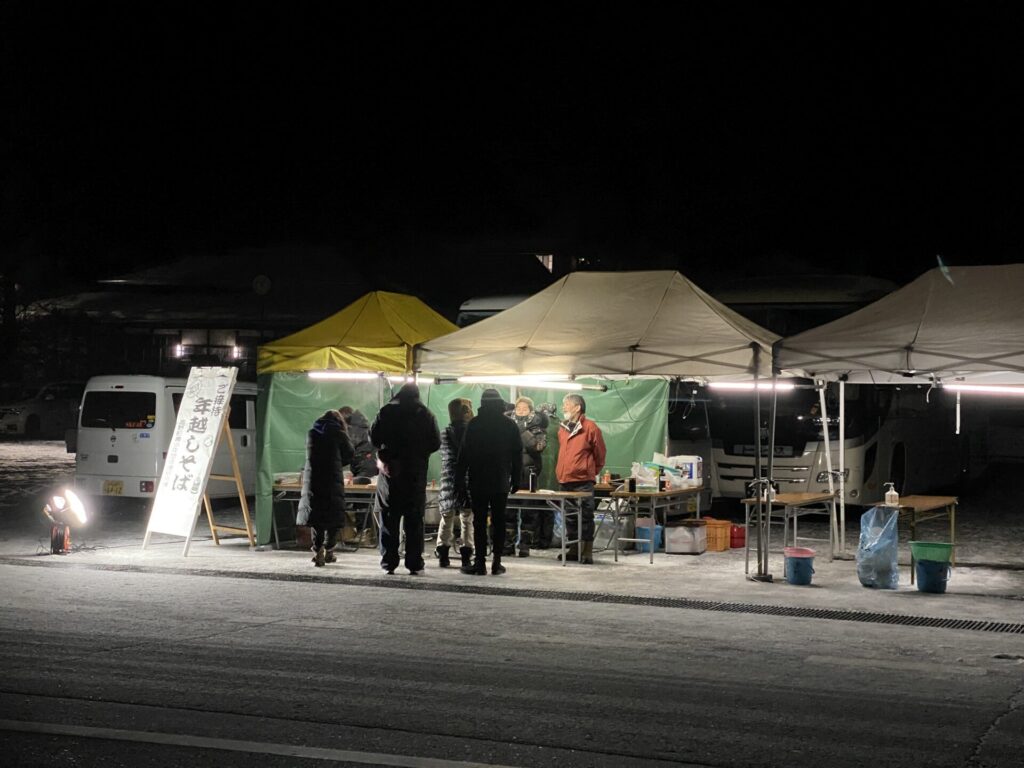

ちょうど年越しそばのご接待があったので、ありがたく頂いた。

接待されていた方はそばを全部使いきるまで帰宅できないらしく、皆にお代わりを勧めていた(笑)

金剛峯寺。

門が閉ざされ、ひっそりとしている。

高野山の寺紋は二つあり、左が豊臣秀吉拝領の青厳寺の寺紋「五三の桐」、右が高野山の鎮守・丹生都比売(にうつひめ)神社の寺紋「三頭右巴」である。

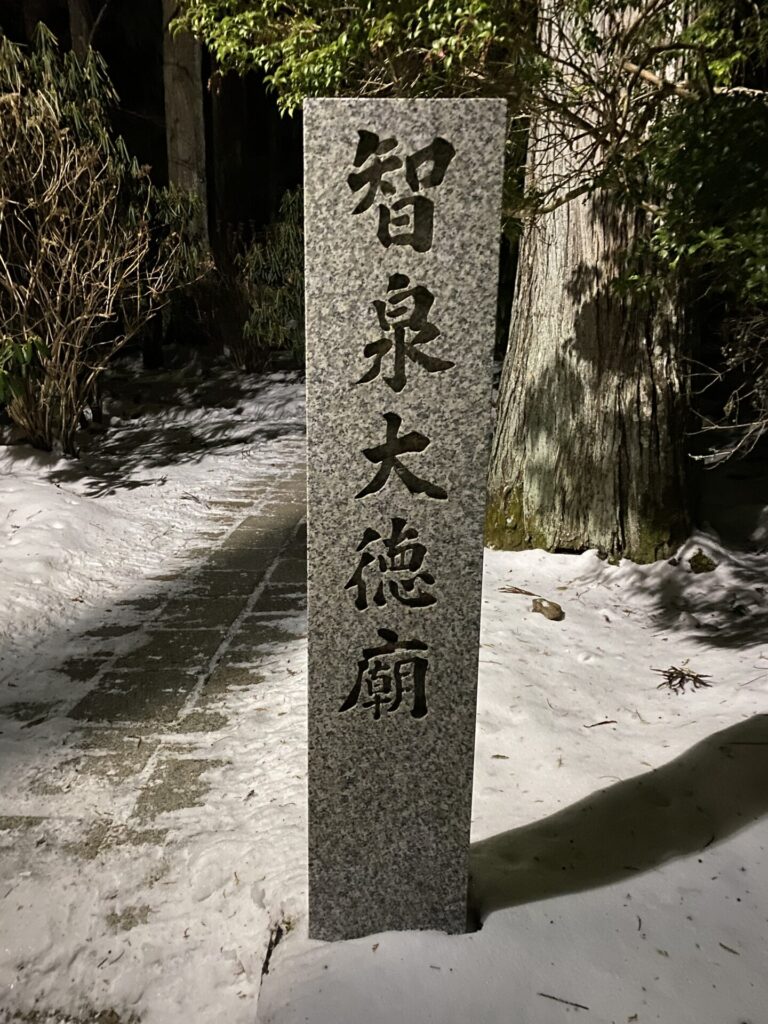

メインのお堂が建ち並ぶ壇上伽藍に行く前に、智泉大徳廟を参拝する。

智泉は、空海の弟子であり甥である人物である。

智泉が37歳で入寂したとき、徳を重ねて普段喜怒哀楽を表さない空海でさえも「悲しいかな 悲しいかな」と感情をあらわにした話は有名。

壇上伽藍の中門。

多聞天さま

持国天さま

増長天さまの胸にはトンボ。

トンボは前にしか進むことができないので、「断じて悪を許さない、決して後退はしない」ということを意味している。

広目天さまの胸にはアブラゼミ。

セミの声は遠くまで聞こえるため、「広く全てを見通す」ことを意味している。

この広目天像と上記の増長天像は、現代仏師・松本明慶(みょうけい)の作である。

23:25 からこの鐘(高野四郎)で除夜の鐘が撞かれる。

23:25、除夜の鐘が鳴らされる。

高野四郎の除夜の鐘と真言を聞きながら新年を迎える。

ハッピーニューイヤー♪

除夜の鐘を撞き終わると、高野山のお坊さんと一緒に壇上伽藍の諸堂巡拝を行う。

以下、諸堂巡拝で参拝したお堂を紹介する。

高野山の本堂である金堂。

高野山のランドマークの根本大塔。

一切経蔵(六角経蔵)。

ご本尊は釈迦如来さま。

高野山の鎮守社である御社。

主祭神は高野大明神さま。

御社の拝殿。

西塔。

ご本尊は金剛界大日如来さま。

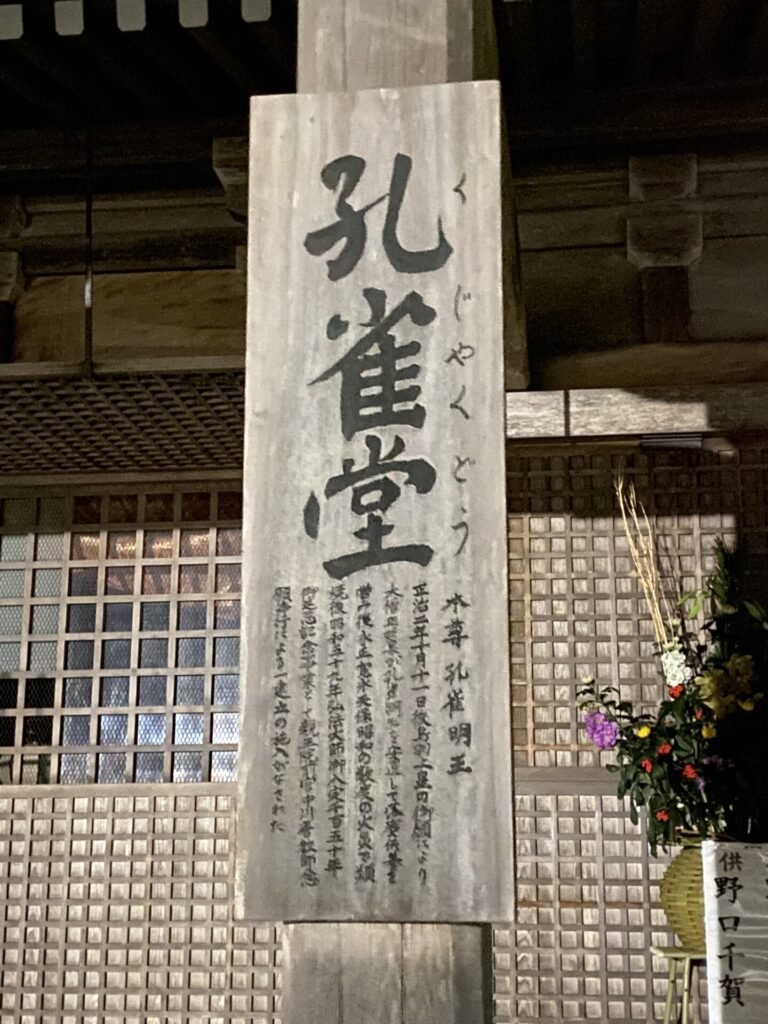

孔雀明王さまを祀った孔雀堂。

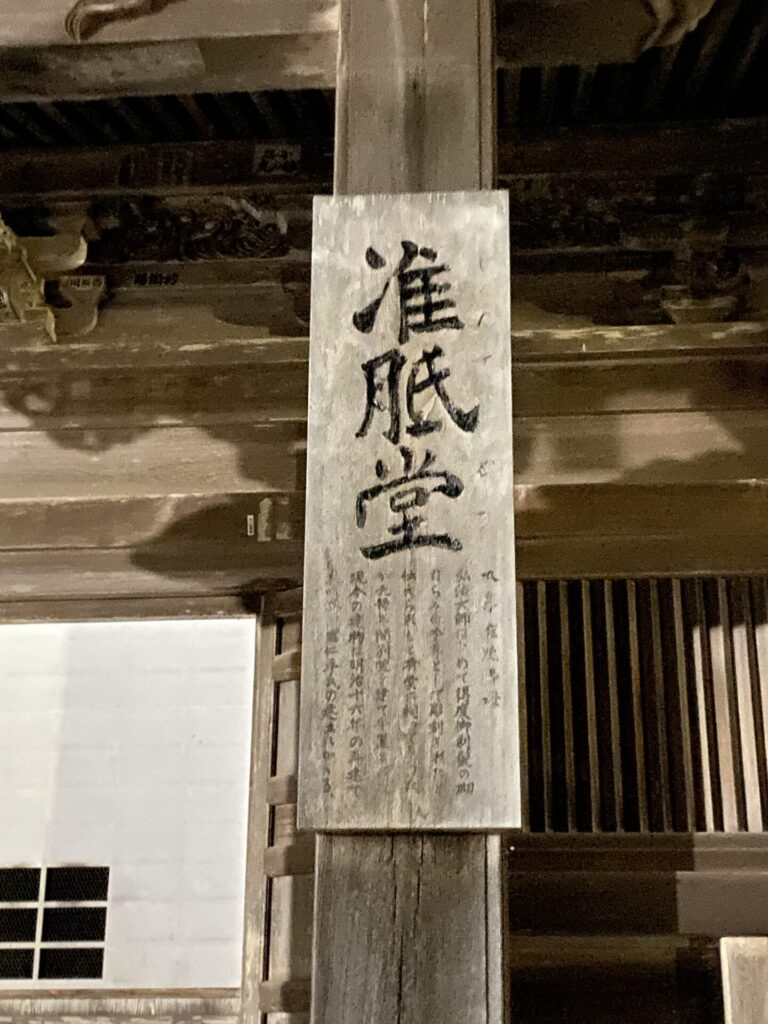

准胝観音さまが祀られた准胝堂。

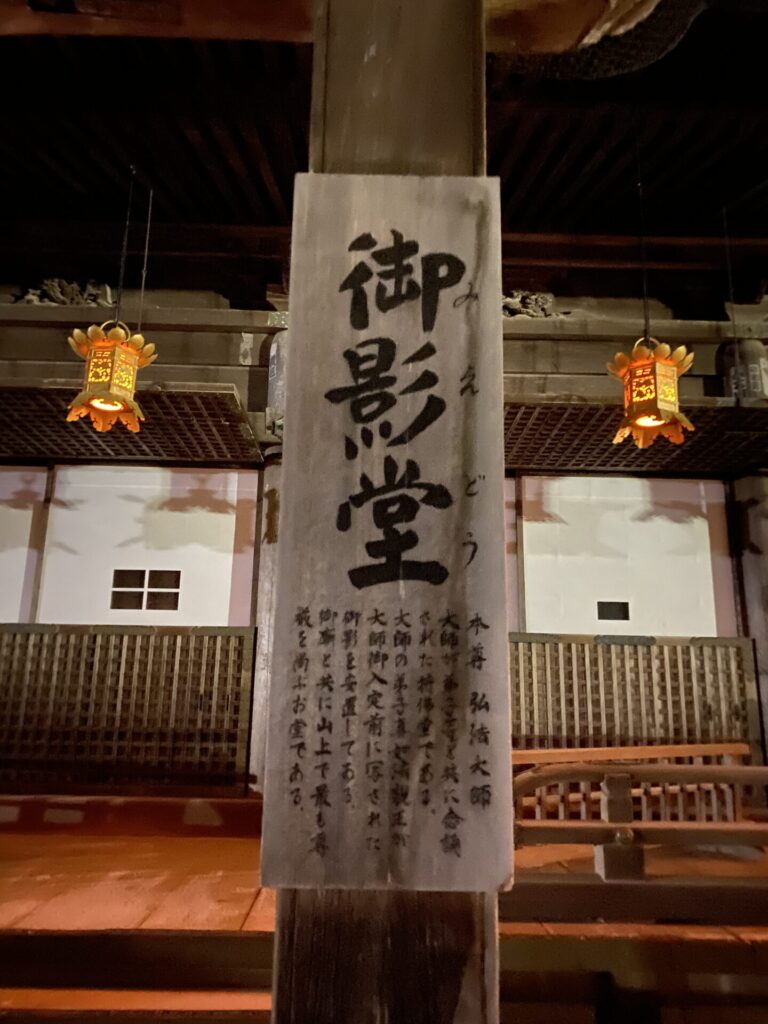

弘法大師さまを祀った御影堂。

不動明王さまを祀った不動堂は国宝。

愛染明王さまを祀った愛染堂。

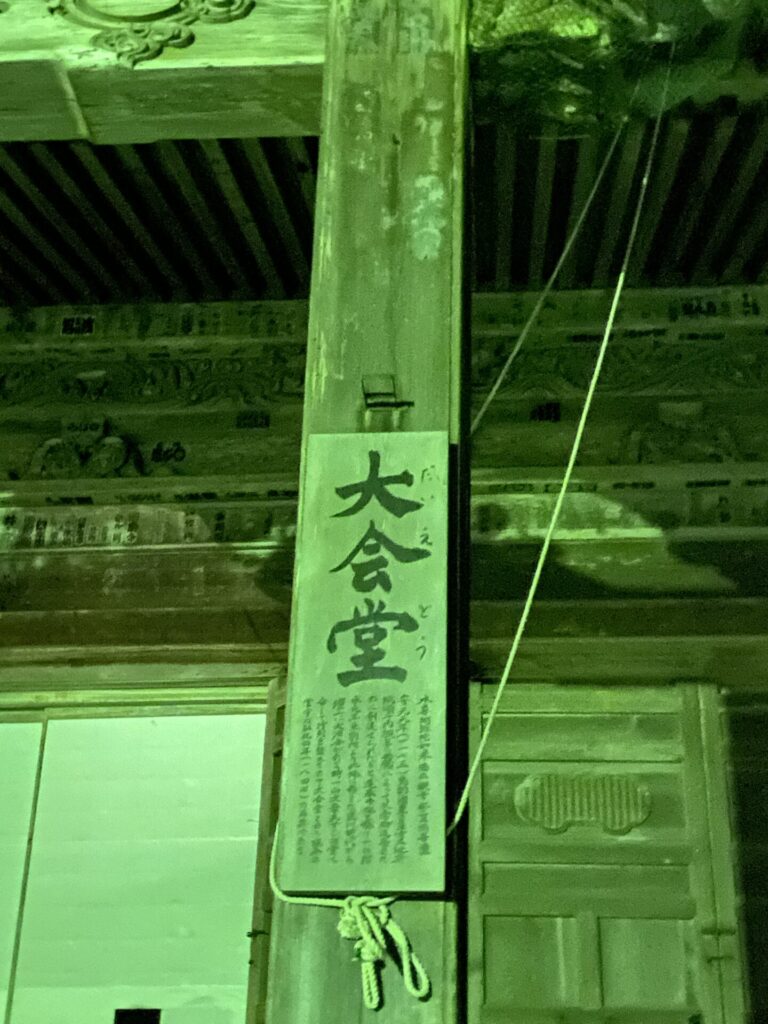

阿弥陀三尊を祀った大会堂。

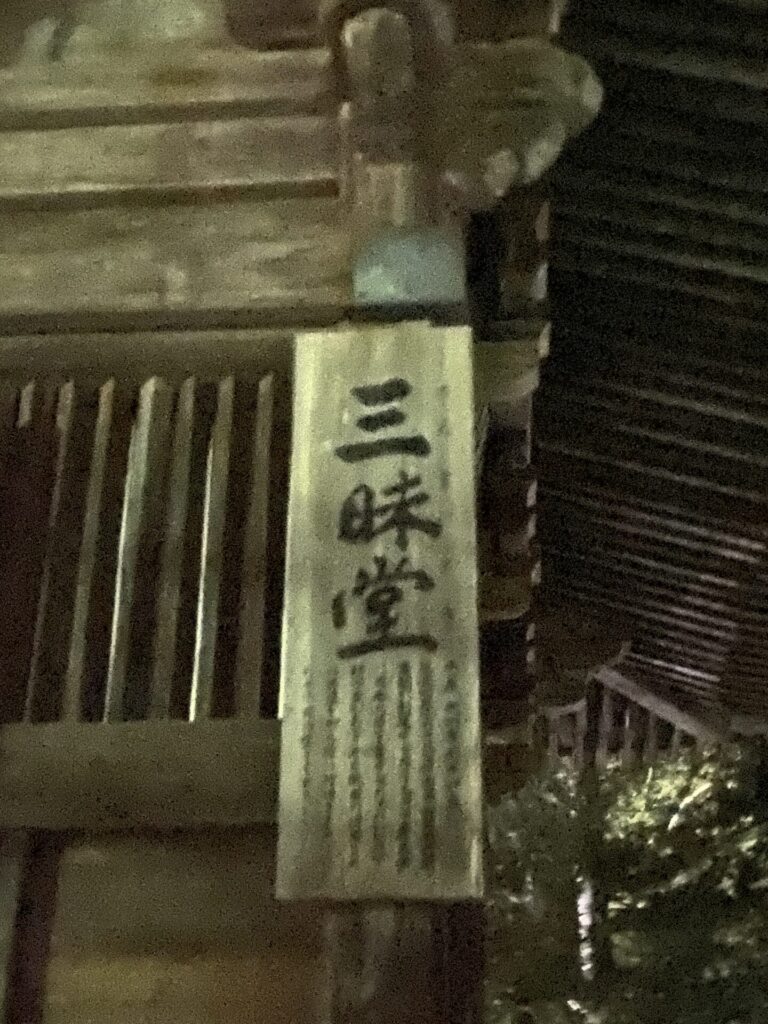

金剛界大日如来さまを祀った三昧堂。

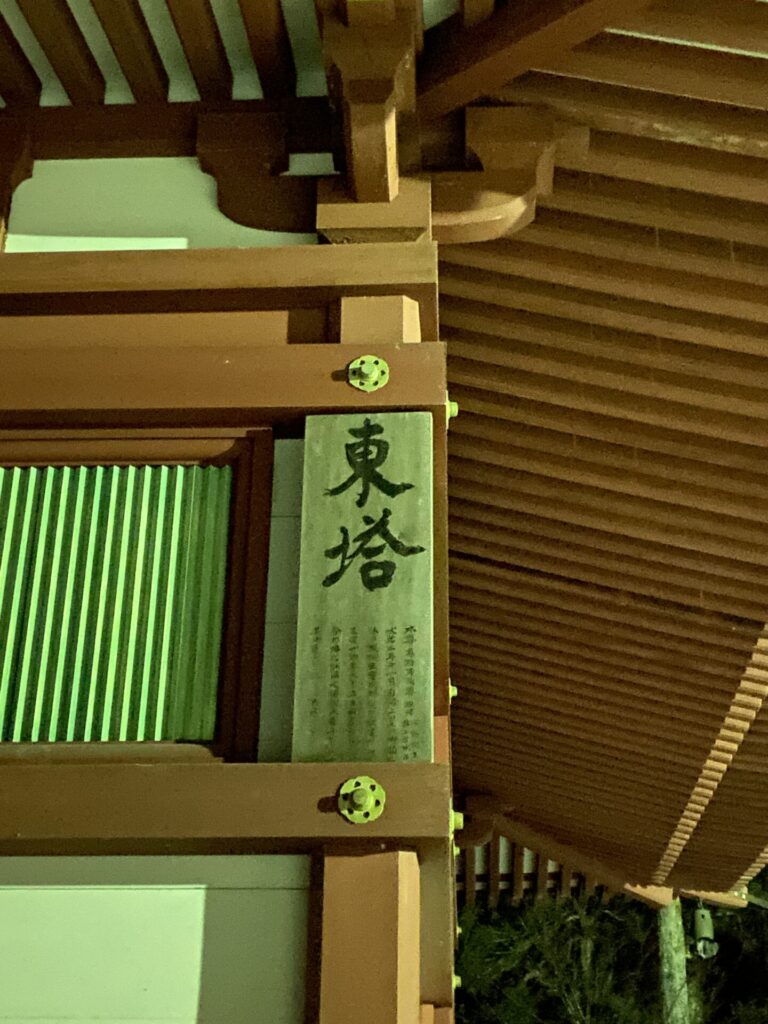

東塔。

ご本尊は、等身の尊勝仏頂尊(院政を敷いた白河上皇等身)。

袴腰の旧・鐘楼。

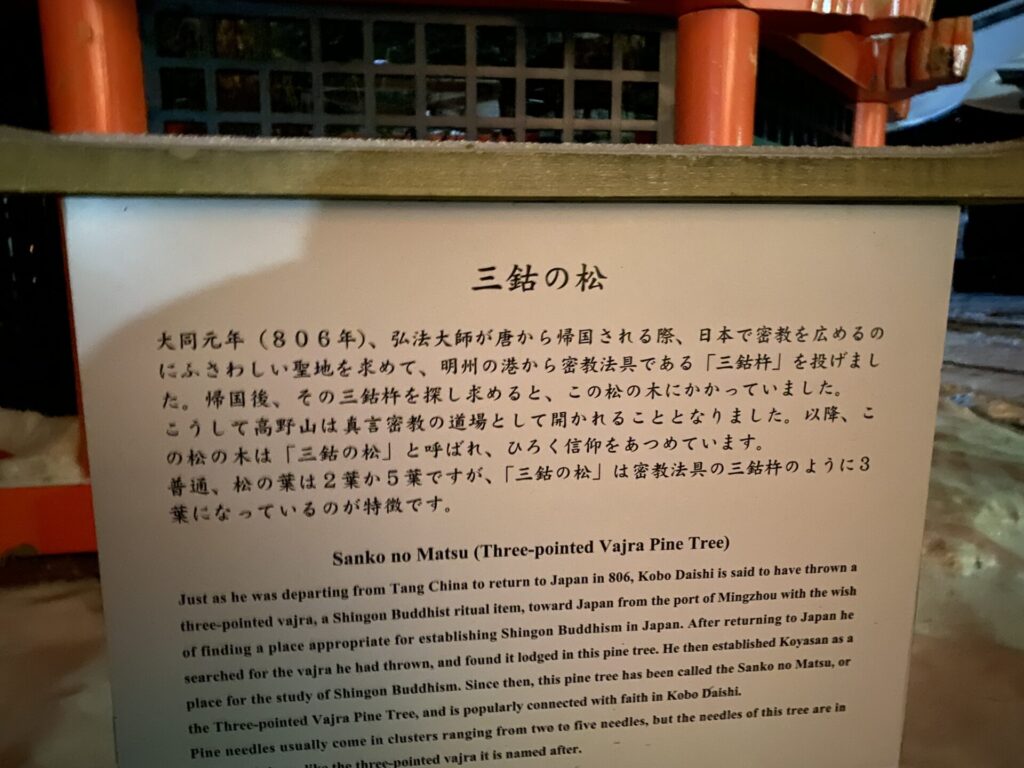

空海さんが唐から日本に向けて三鈷杵を投げ、ここに引っかかったという三鈷の松。

今年はすぐに三葉の松葉を拾うことができた。良いことあるかも(^^)

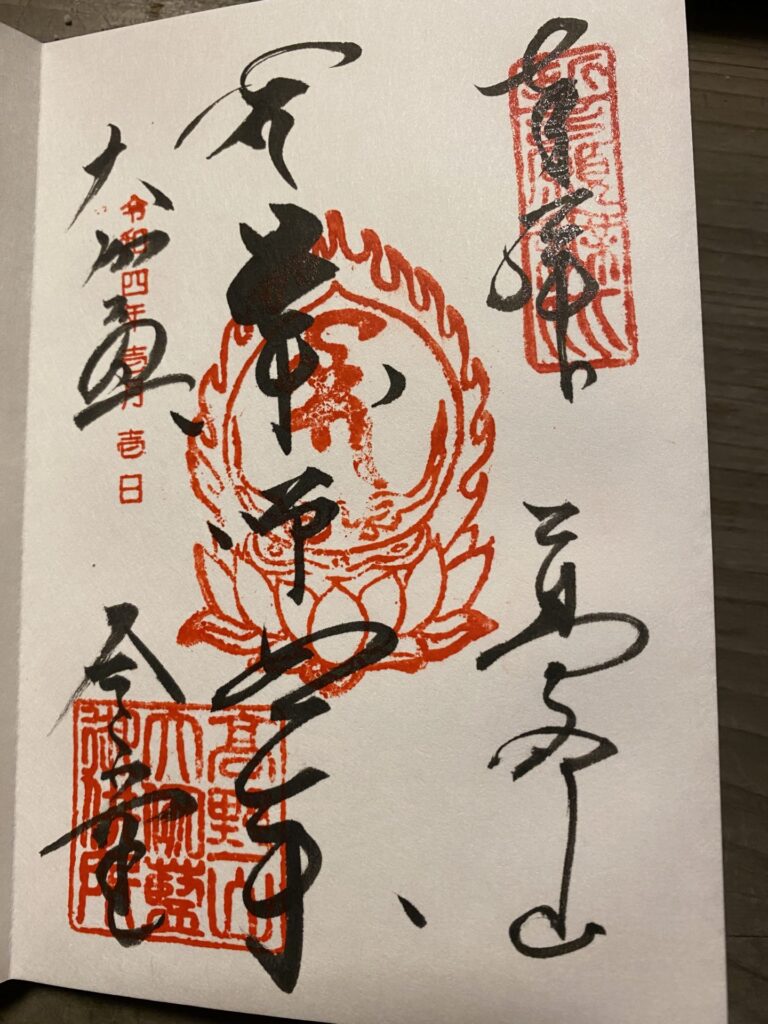

金堂と根本大塔の御朱印をいただく。

紅葉で有名な蛇腹道を通って駐車場に向かう。

車で奥の院に向かう。

1:15、奥の院に到着。

豊臣家の御廟への石段はこのように凍っているのでここから遙拝🙏

信長公へもここから遙拝🙏

水行場でお不動さまに参拝🙏

御廟橋を渡り、弘法大師さまを参拝。

南無大師遍照金剛。

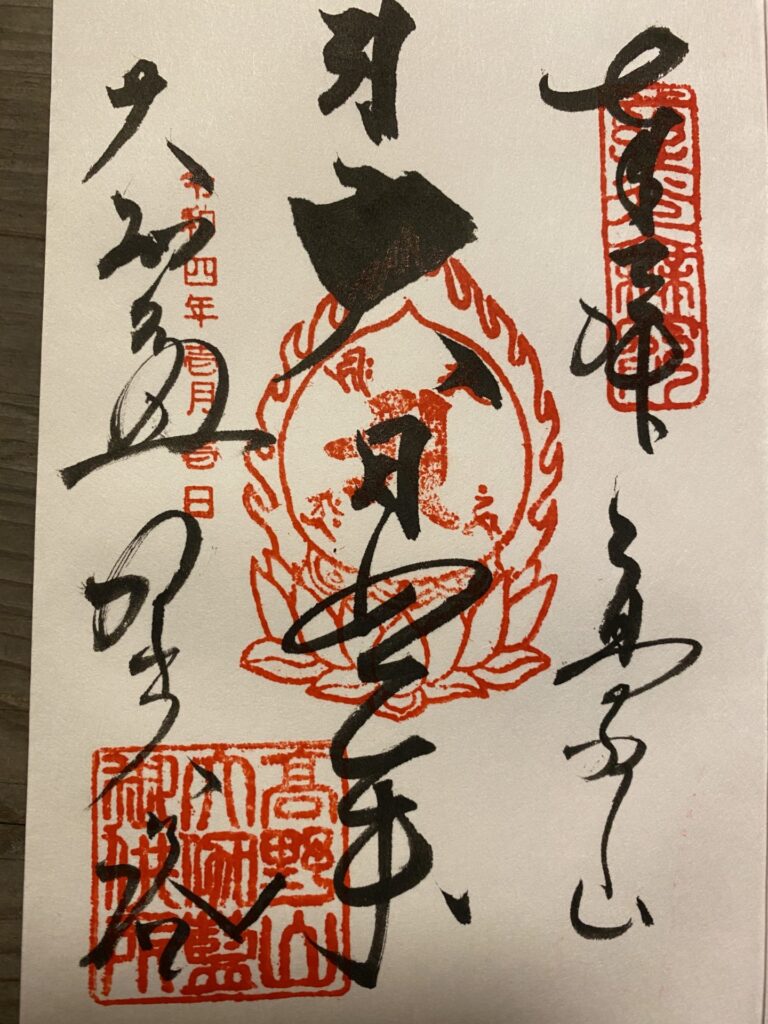

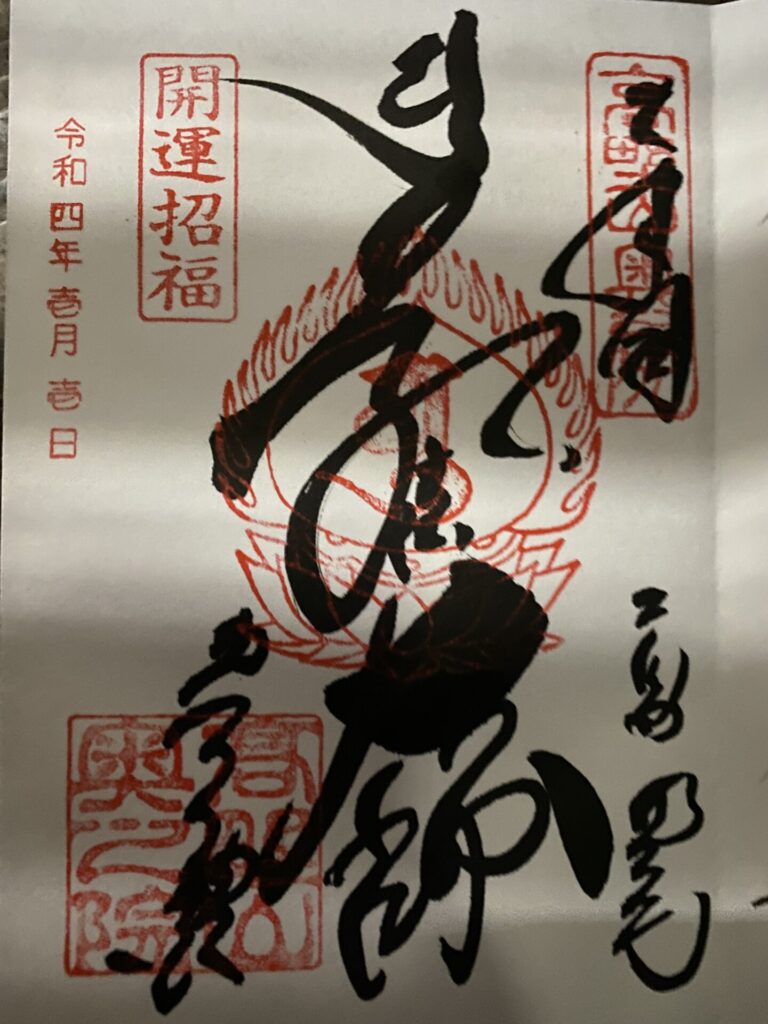

奥の院の御朱印。

「開運招福」の正月特別印入り。

駐車場に戻って帰宅。

駐車場の気温は氷点下であった。

初めて高野山で新年を迎えたが、お坊さんについて回り、各々の仏さまと真言を教えていただきながら参拝するのは新鮮だった。

他にも弁天岳の弁天さまにも遙拝する等、ここでは記述していない仏さまや筆者が忘れてしまった仏さまもいくつかおられた。

興味のある方は来年の諸堂巡拝にぜひご随喜ください。