どうもお久しぶりです。

3ヶ月以上もブログの更新をさぼっていましたが、その間にも山歩き町歩きは行っていたため、記事用の写真がたまりにたまっています。

さぼり癖は筆者が小学生のときからのものでして、ご容赦いただければ幸いです。

私が記事更新をさぼっていた間も、多くの皆さまがこの『山歩き町歩き日記』にアクセスいただいていたことは把握しており、厚く御礼申し上げます。

今後は改心して(まじか?)マメに更新していきますので(ほんまか?)、今後ともよろしくお願い致します。

さて、今回はウォーキング仲間がコースを考えてくれ、中山寺から武田尾まで行くというものであった。

筆者は中山寺さんにはもちろん何度も参拝したことがある。

兵庫県宝塚市の武田尾には、かつて機関車が走っていた線路の廃線跡があり、今では廃線敷としてハイキングコースとなっている。

ブログ記事にはしていないが、筆者はこの廃線敷コースも何度か歩いたことがある。

しかし、筆者は中山寺から武田尾までハイキングコースがあることは知らなかったので、ワクワクしながら参加させてもらった。

歩行日:2022年4月9日

出発地:阪急電車・中山観音駅(08:50)

到着地:JR・武田尾駅(17:55)

総歩行距離:15.1 km

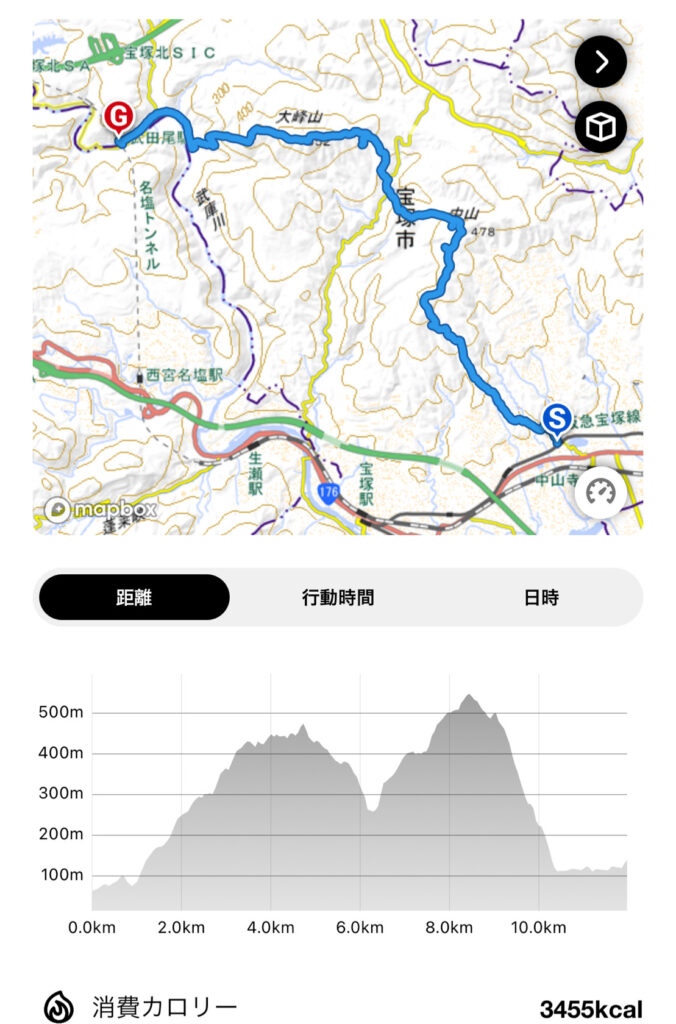

仲間が考えてくれたルート。

中山寺から中山・大峰山という二つの山を越えて武田尾に下りてくるルート。

山を二つ登るので少しきついかな。

今日の消費カロリーは 3,455 キロカロリー。

下の図からも山を二つ越えているのが分かる。

歩行軌跡をご覧になりたい方はこちらからどうぞ。

8:50、阪急電車・中山観音駅からスタート。

駅名には神社仏閣から由来するものが多いと感じている。

皆さまの最寄りの鉄道の駅もそうではないですか?

それだけ神社仏閣の信仰が日本文化に根付いているということなのだろう。

駅を降りて、2,3 分も歩けば中山寺に着く。

ご存知の通り、中山寺は安産祈願のお寺。

たくさんの若いご夫婦やそのご両親が参拝されていた。

中山寺の仁王門。

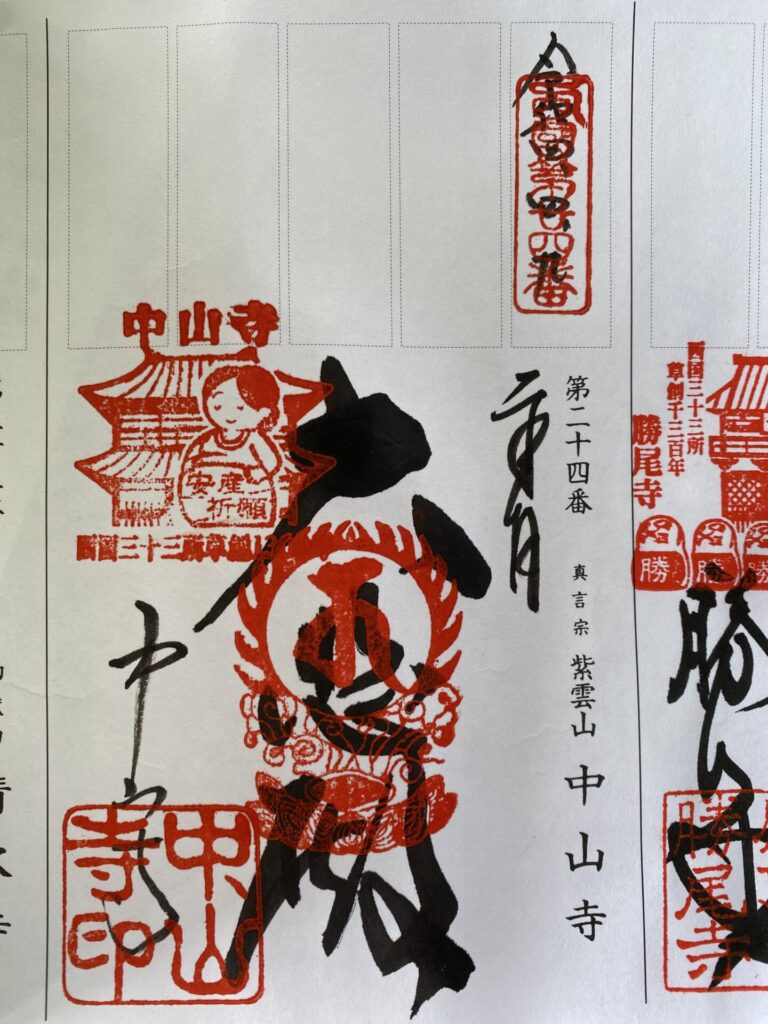

中山寺の山号は紫雲山。宗派は真言宗中山寺派。

西国三十三所の第二十四番札所である。

参道を進み、本堂へ向かう。

リキュウバイがきれいに咲いていた。

ここは妊婦さんも多く参拝するため、エスカレーターやエレベーターが設置されている。

手水舎

はかま腰の鐘楼

勢至菩薩と寿老神という変わった組み合わせの寿老神堂。

大黒天と千手観音が祀られた大黒堂。

この階段を上ると本堂に着く。

中山寺の本堂。

ご本尊は十一面観音さま。

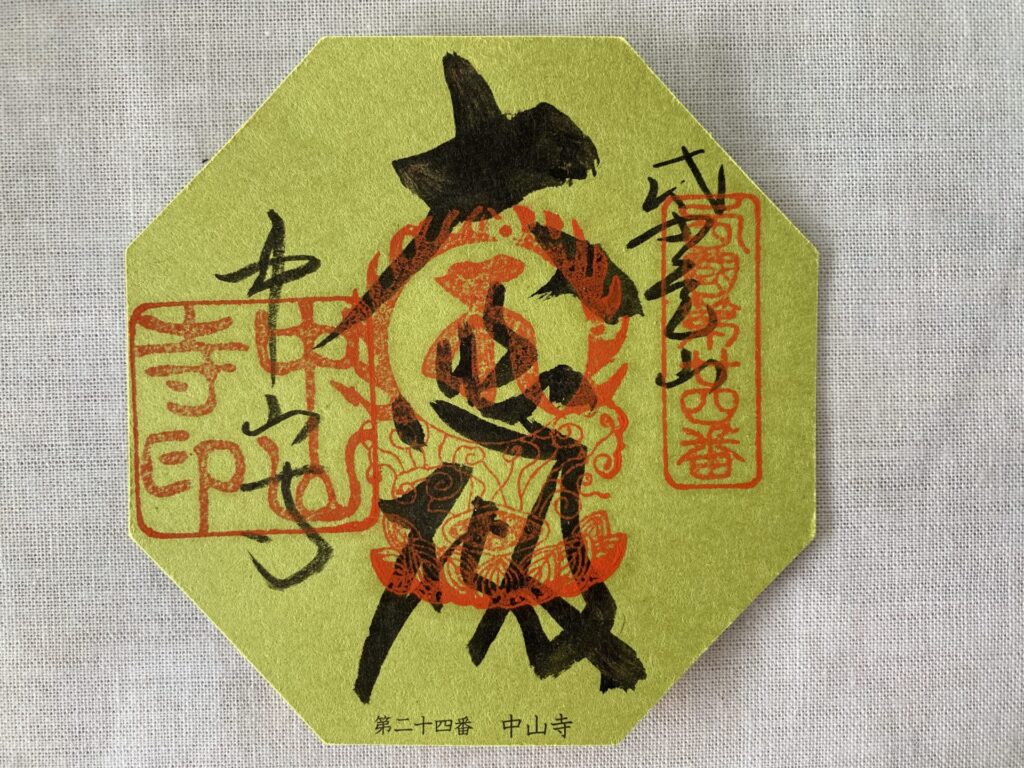

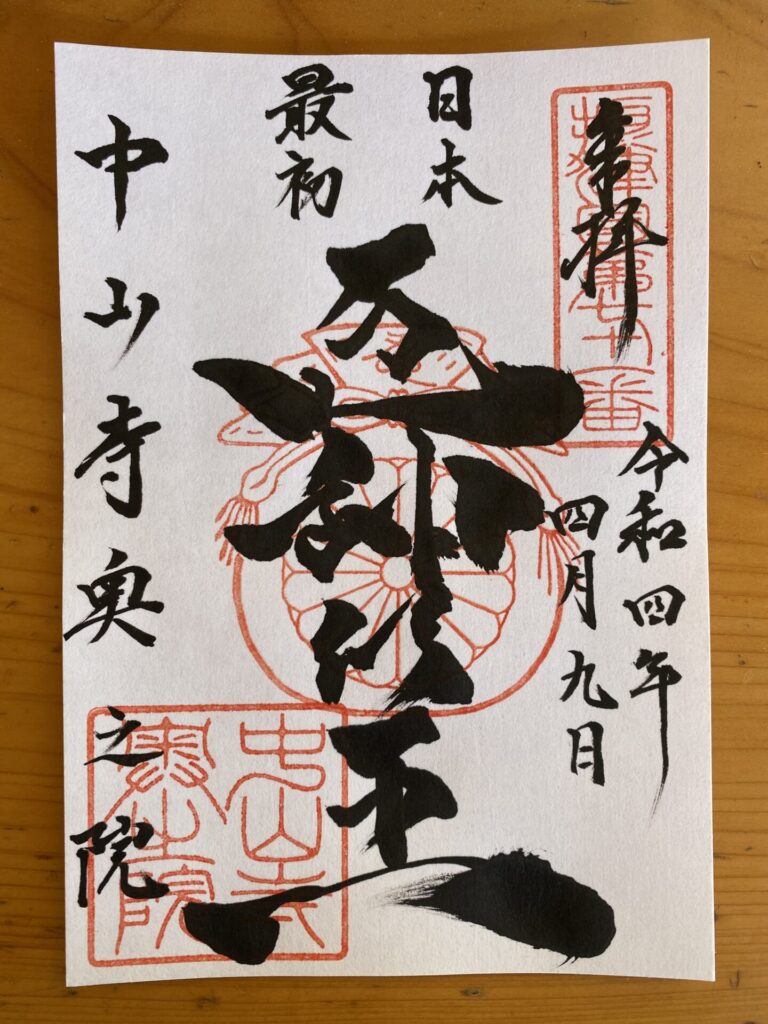

参拝後は御朱印をいただく。

その時「太字にしますか?」と聞かれることがあるが、これは太字(=通常の御朱印)。

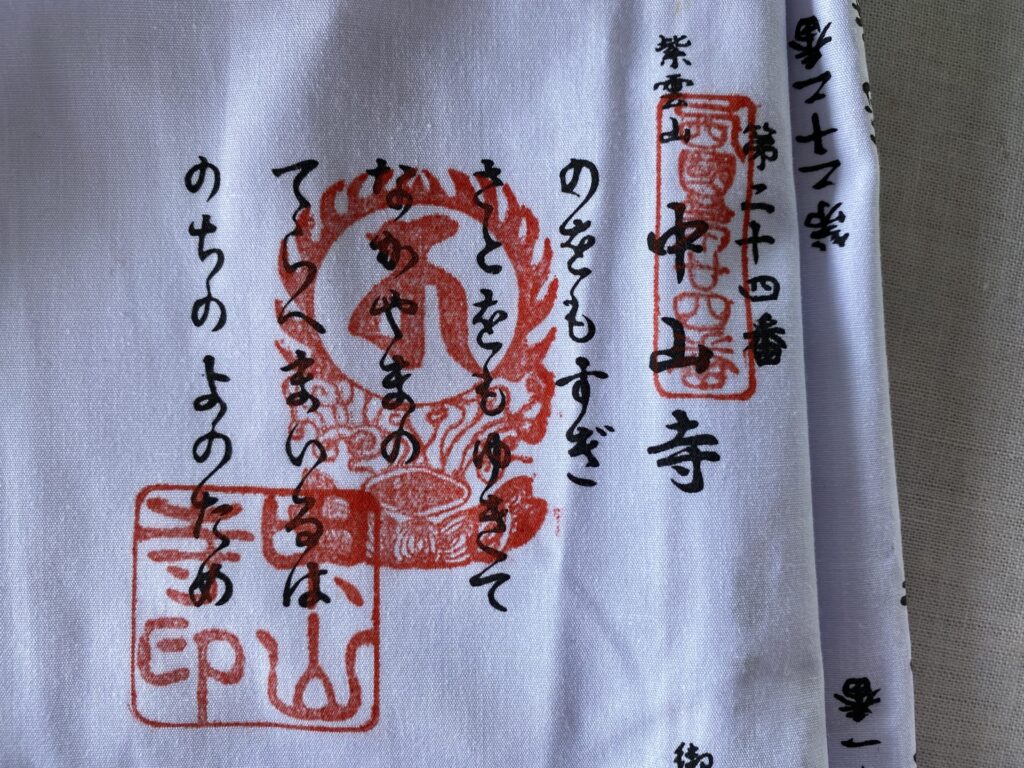

ちなみに細字とはご詠歌の朱印のことをいう。

「野をも過ぎ 里をも行きて 中山の寺へ参るは 後の世のため」

筆者たちは、楽をして電車で来たので、野も里も越えていません(笑)

後の世のためというのは、生まれてくる赤ちゃんのためという意味も含まれているのかな。

聖徳太子を祀った太子堂。

お不動さまを中心とした五大明王を祀った五大堂(護摩堂)。

阿弥陀堂。

大願塔とよばれる多宝塔。

鎮守社

ツツジが満開

地蔵堂と五重塔

ランドマークの五重塔。

東方を守護する青龍から青龍塔ともよばれる。

平成29年に再建。

大師堂。

南無大師遍照金剛。

稲荷社。

五重塔前から本堂を望む。

奥の院へは30分ほど登山することによって行くことができる。

11:50、30分ほど歩いて奥の院に到着。

ここには厄神明王が祀られている。

奥の院でも御朱印をいただける。

「日本最初 厄神明王」

弁天さま

不動明王さま

応神天皇と330歳まで生きたという伝説の家臣・武内宿禰(たけのうちのすくね)の御座(みくら)。

御座の横から登山道スタート。

13:55、中山山頂に到着。

いったん車道まで下りてきて、、、

電柱の横から再度登山開始。

15:55、大峰山山頂に到着。

さらに進んでいく。

武田尾まで下りてきた。

廃線跡。

先に見えるのは汽車のトンネル。

線路の枕木が残っている。

トンネルを出たところでパシャリ。

すっかり日が暮れてきた。

車道に合流。駅まであと少し。

17:50、JR 武田尾駅に到着。

お参りの後はガッツリ登山という今回の歩行であった。

特に二つ目の大峰山の登りは急登が続いたのと、飲料水が枯渇しつつあったので、節約しながらの飲水ということできつかった。

道中、中山寺から武田尾駅まで売店・自販機等は全くないので歩かれる方は注意してください。

ただ、時期的にたくさんの桜を見ながらのハイキングとなり、下山後は心地よい疲れを残して飲み会へと向かった(笑)