大阪市南部に天王寺という地名の場所がある。

天王寺動物園や日本一高いビルである「あべのハルカス」があり、大阪では梅田、難波に次ぐ巨大な町である。しかしながら、天王寺という寺は実在しない。天王寺は四天王寺の略称なのである。

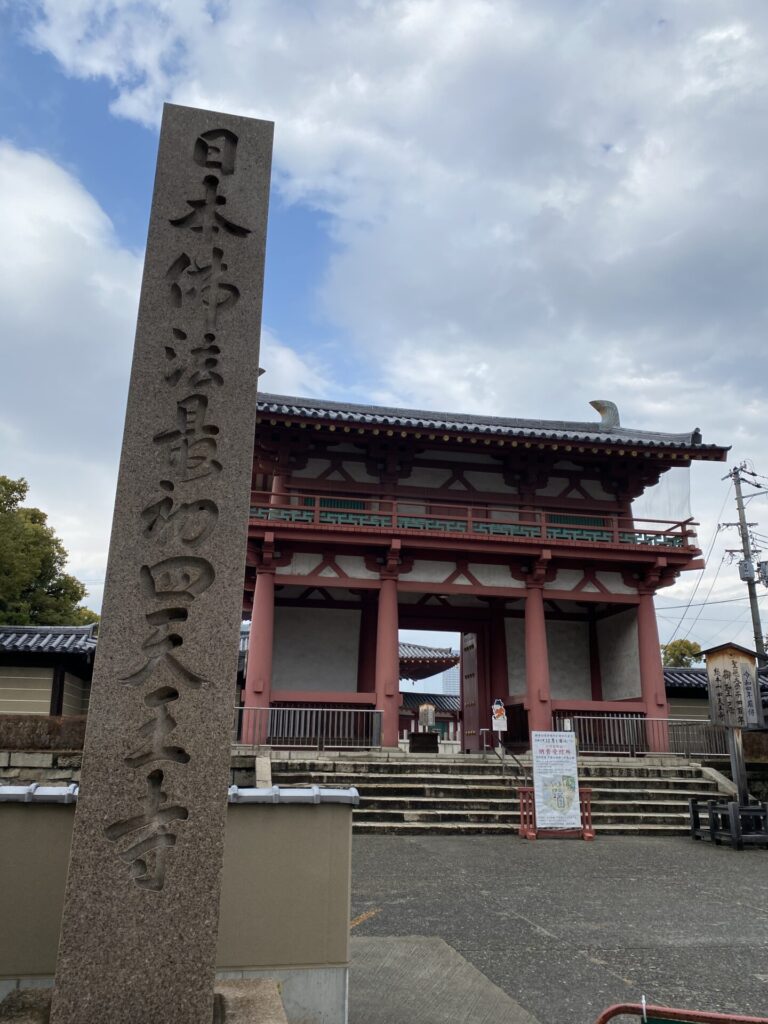

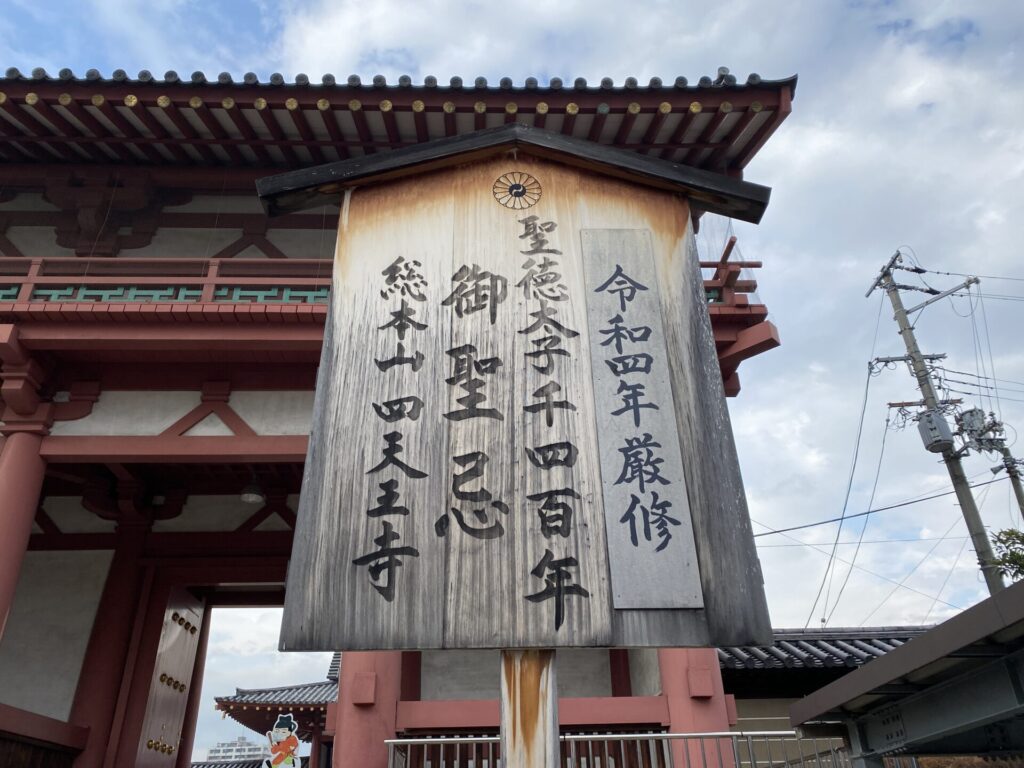

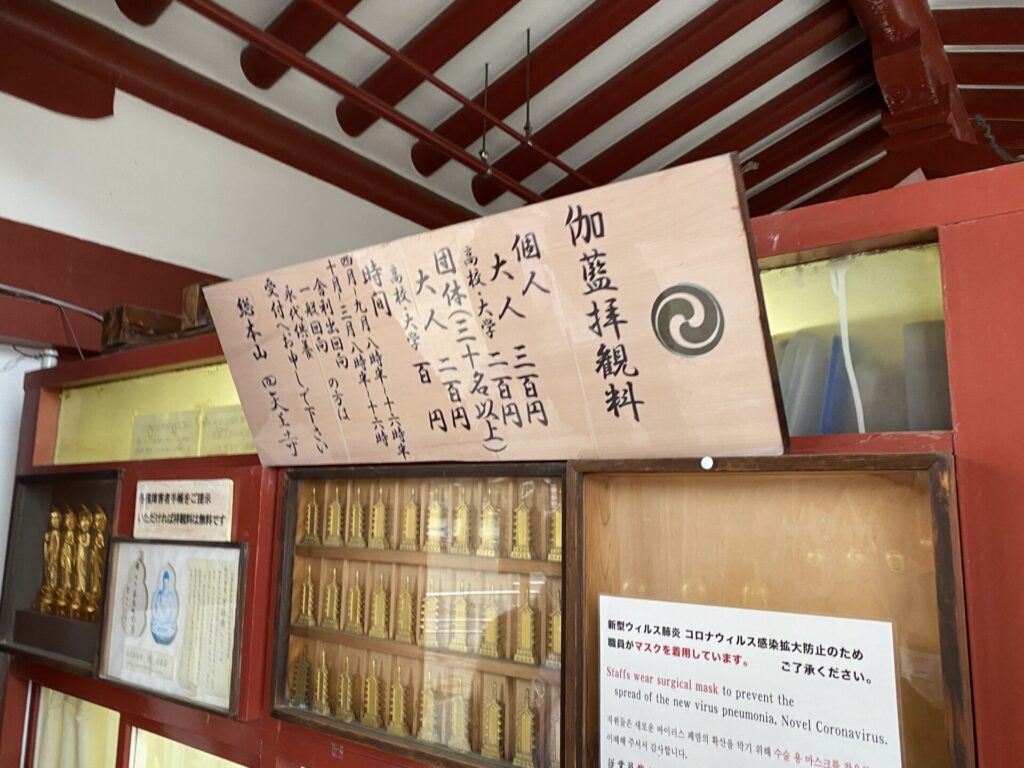

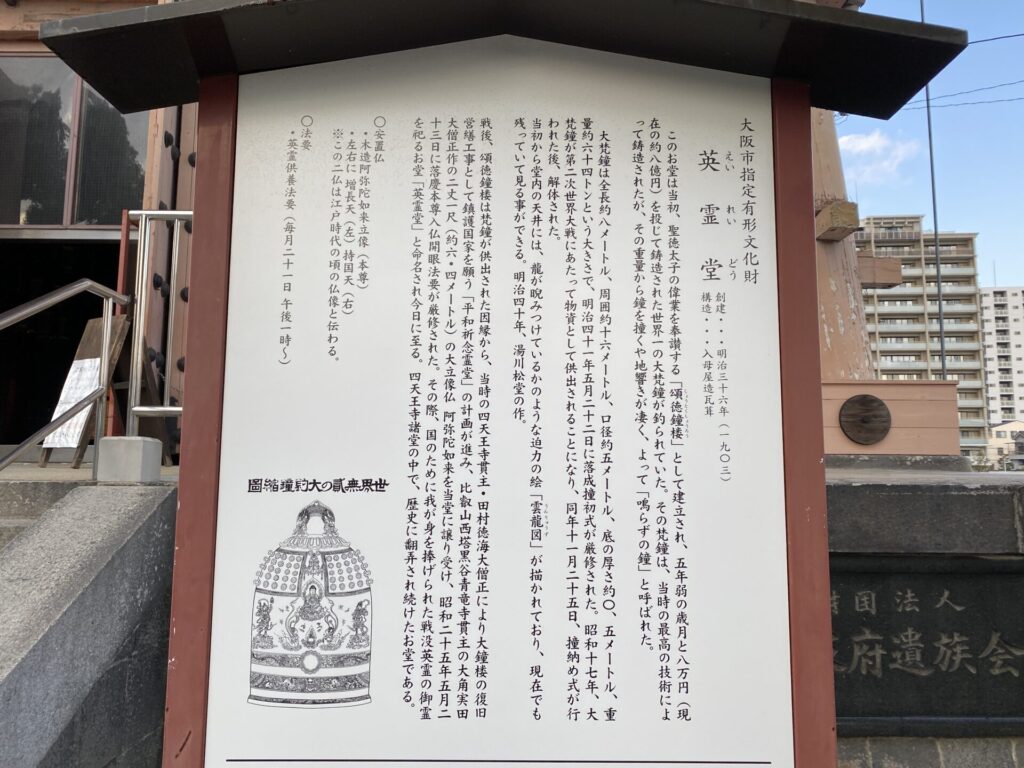

四天王寺といえば、法隆寺と並んで聖徳太子が建立した寺としてよく知られている。今から約1,400年前に日本仏法最初の官寺(かんじ)として建立された。当時は宗派という概念がなかったので、今は和宗の総本山となっており、境内には親鸞上人、弘法大師、伝教大師、元山大師、法然上人霊場札所など、宗派を超えて祀られている。

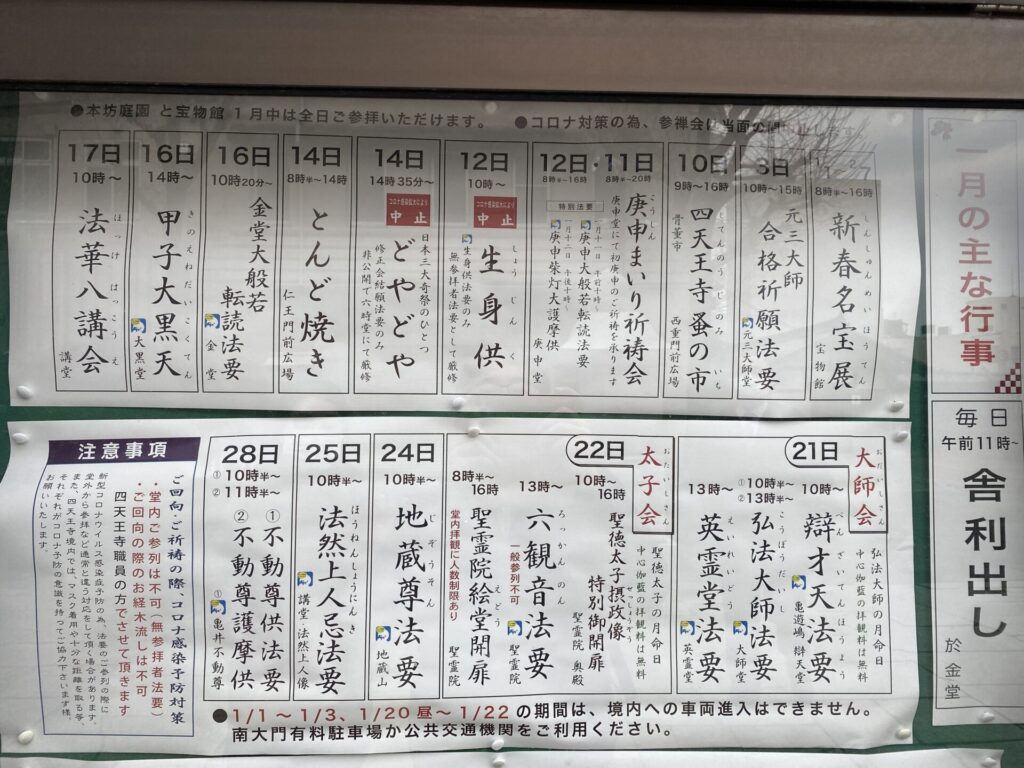

四天王寺では、日本三大奇祭の一つである「どやどや」が有名であり(後述)、筆者も高校生の時にこれに参加したことがある。そうした縁もあり、今回参拝することにした。

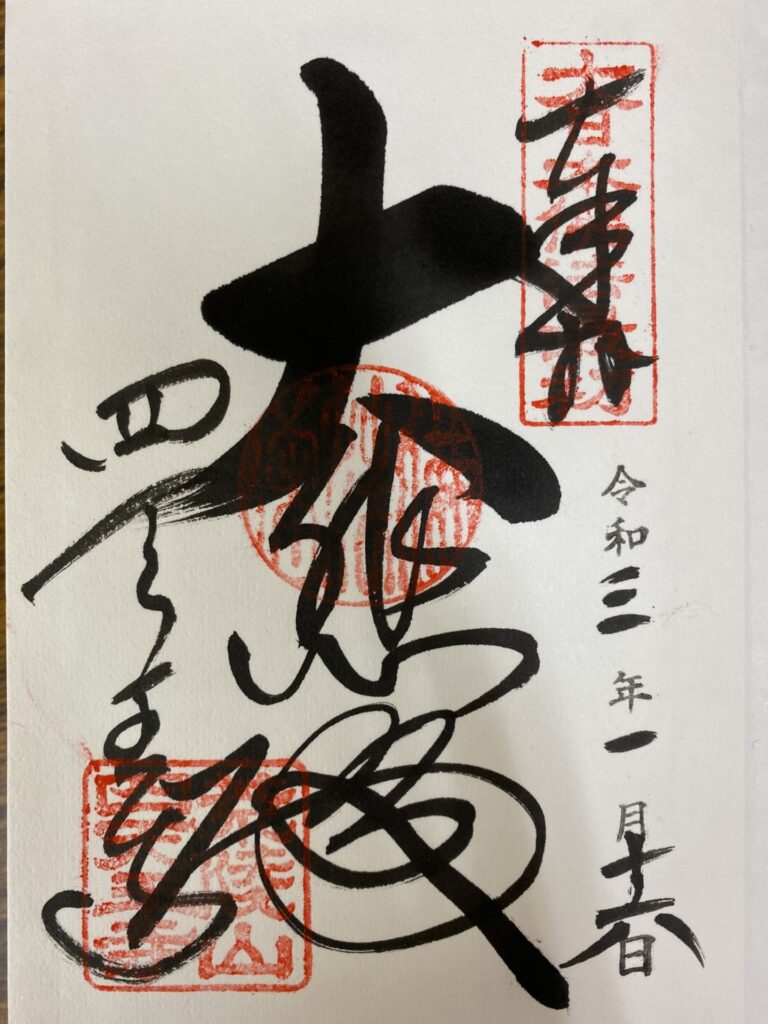

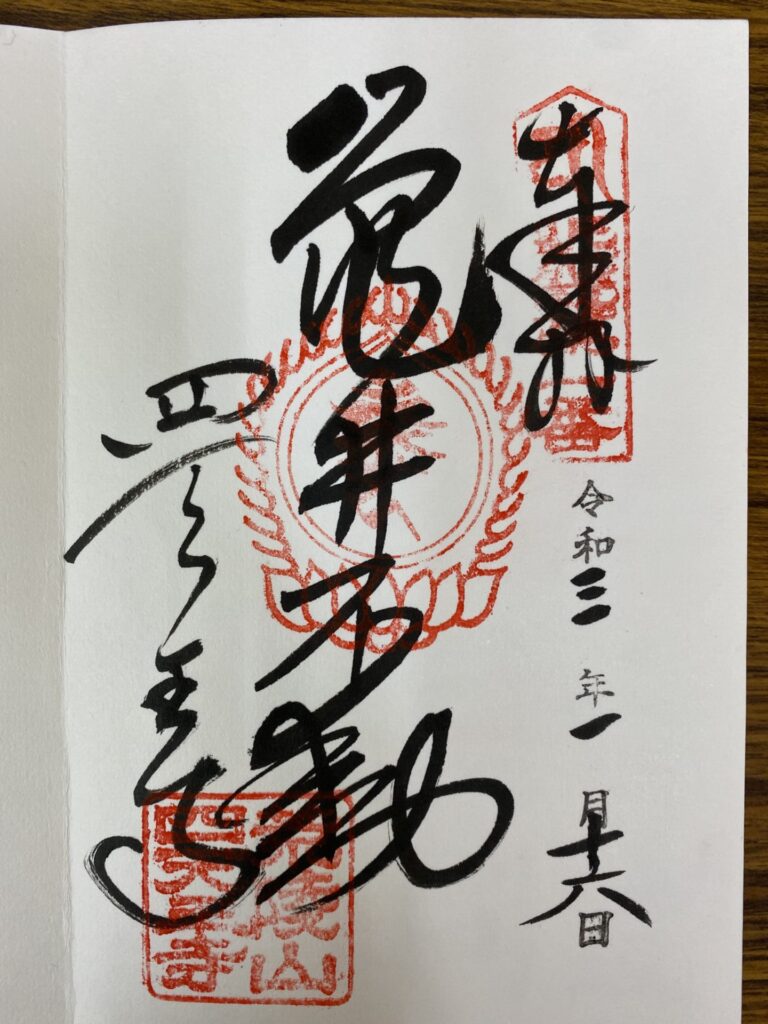

参拝日: 2021年1月16日

四天王寺が見えてきた。

ここは日本仏法最初の官寺。

なるべく多く見て回ろう。

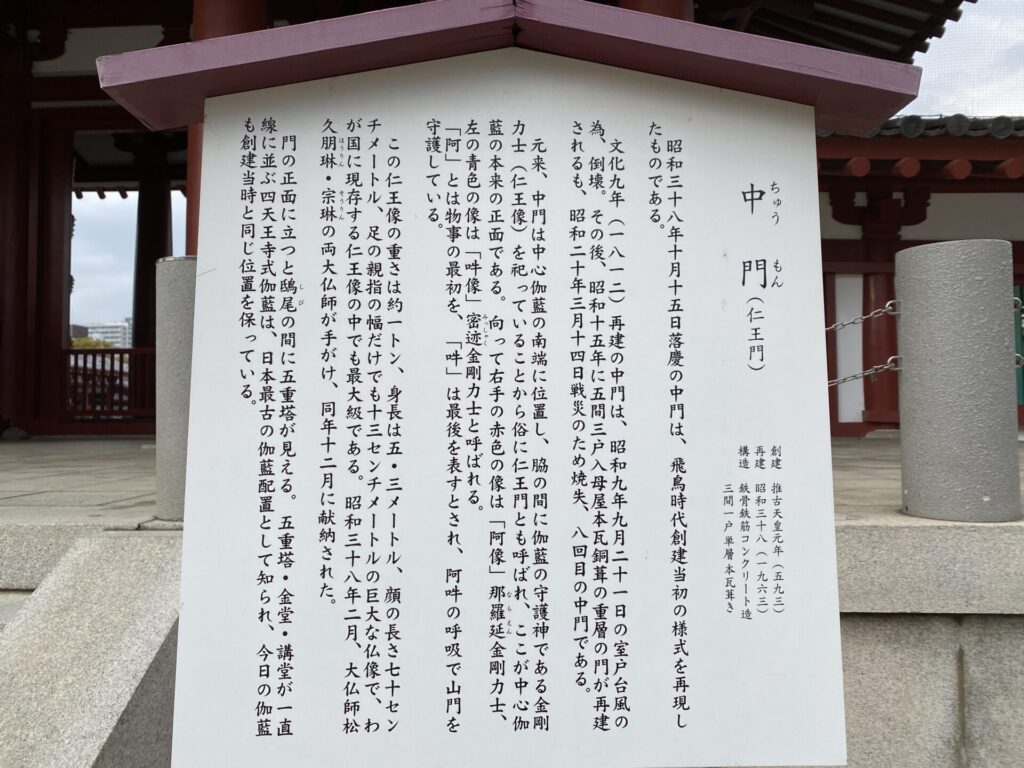

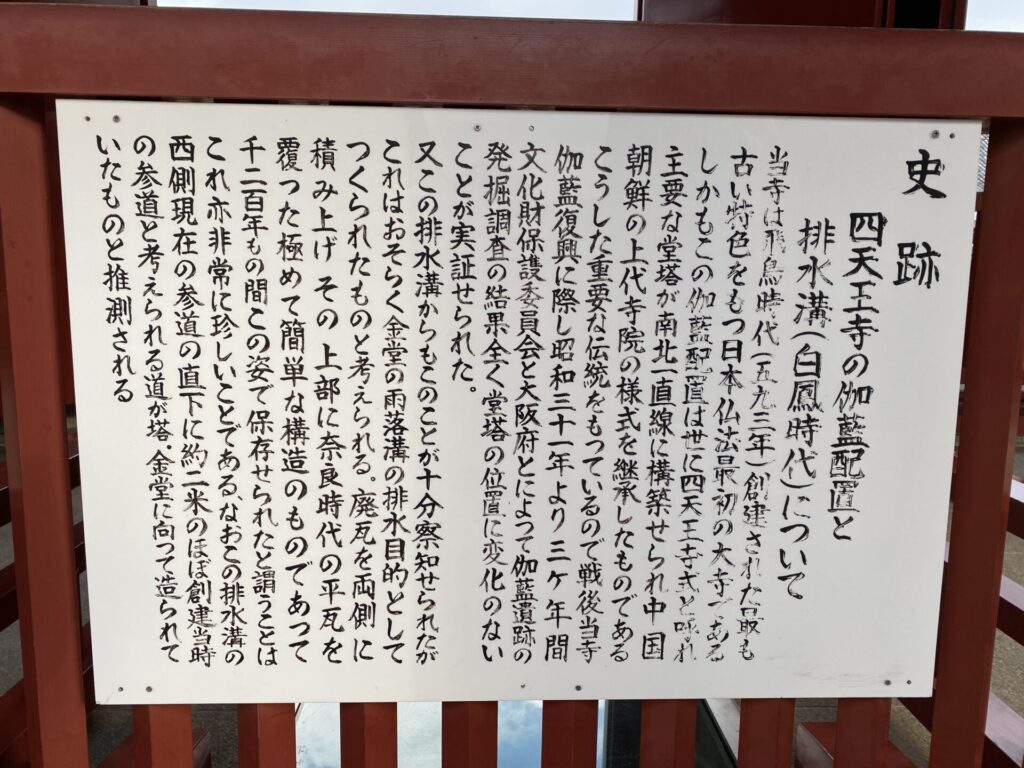

特徴は、仁王門→五重塔→金堂→講堂が一直線に立ち並び、周りを回廊が囲んでいる、いわゆる「四天王寺伽藍」。

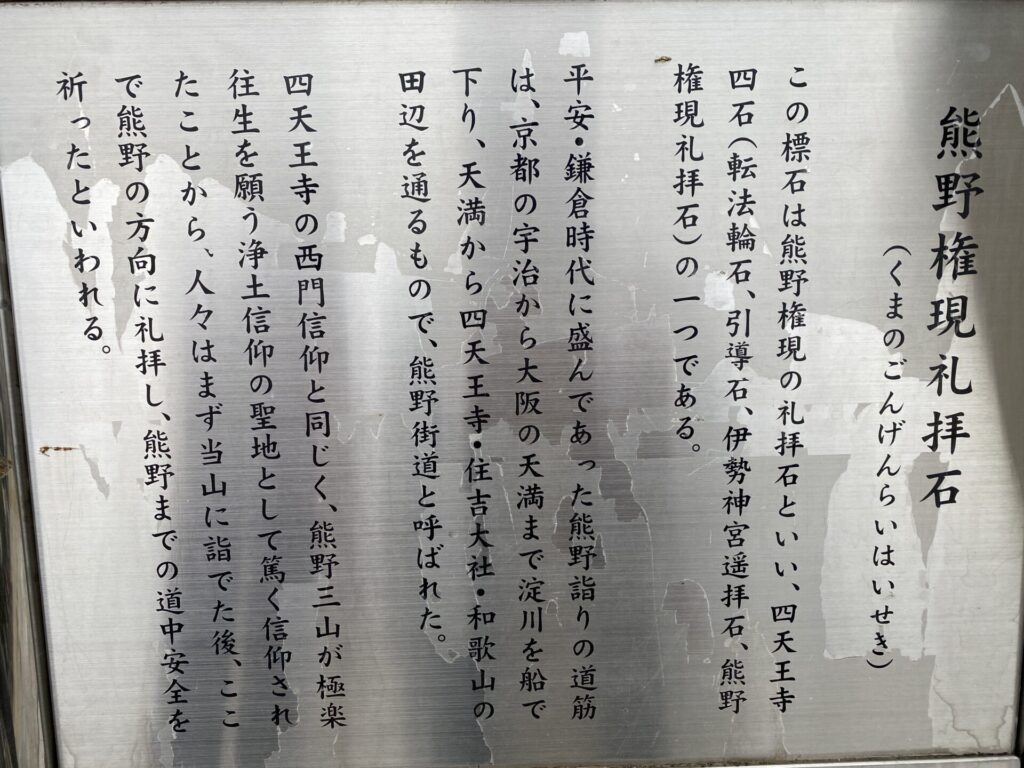

平安・鎌倉時代の熊野詣での際には、ここ四天王寺を経由していた。

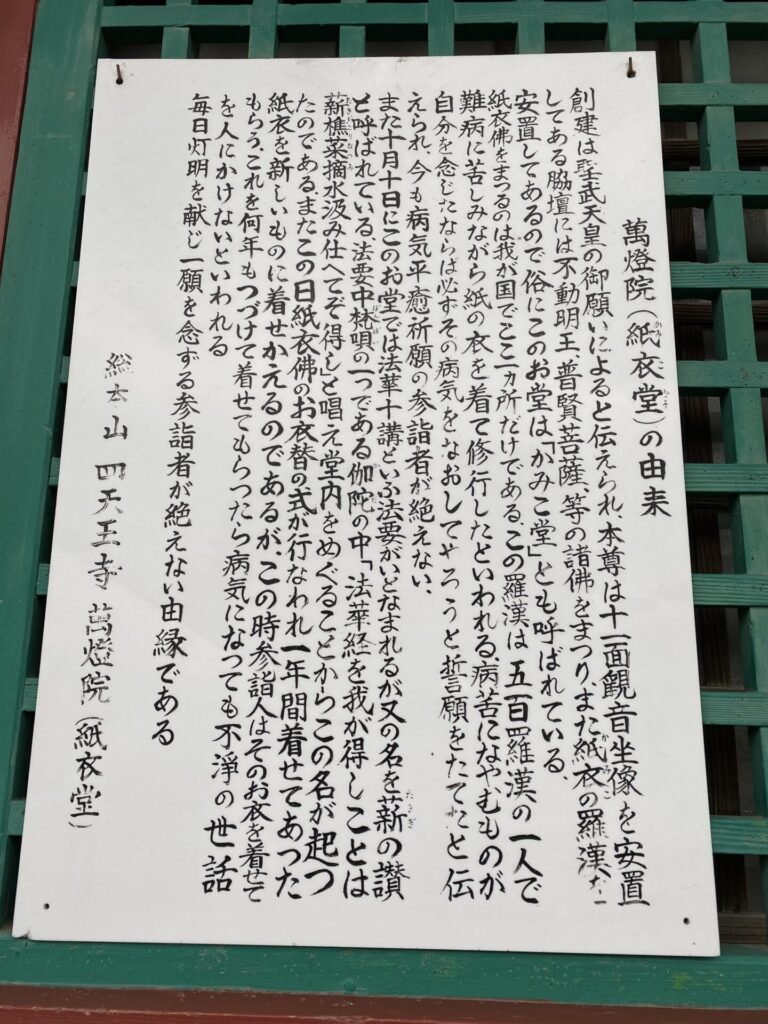

手水舎。その奥には万灯院。

後ろにはあべのハルカス。

奥に弘法大師像があり、その周りの砂は四国八十八霊場のお砂を集めたもので、お砂踏みができる。

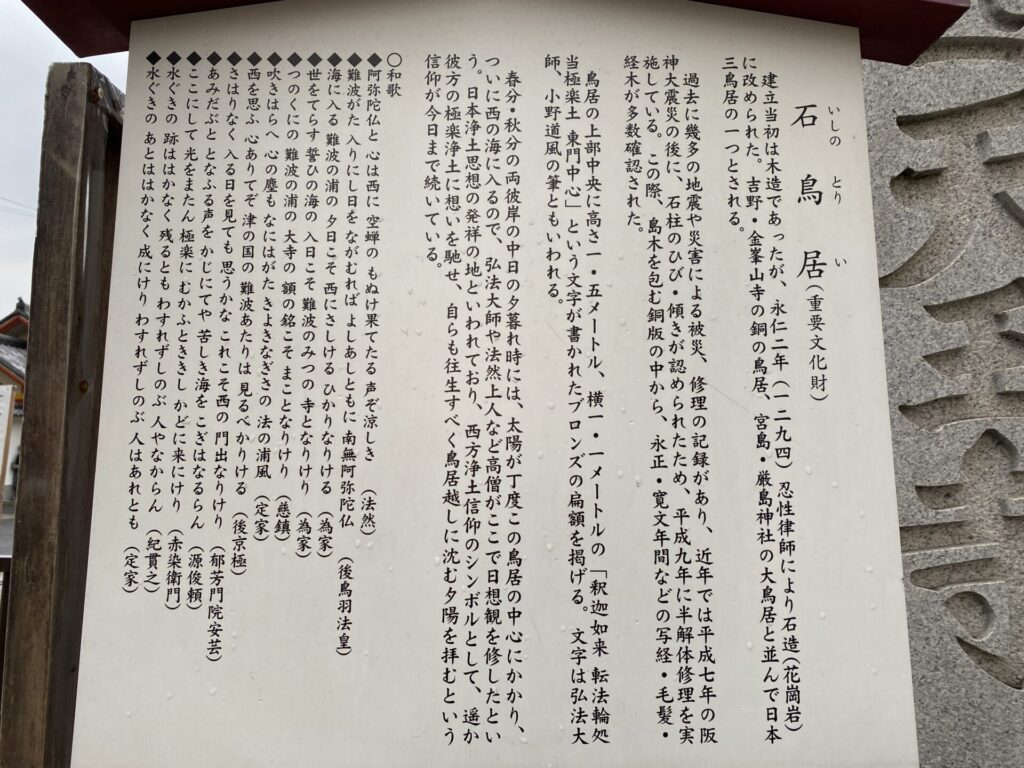

西に建つ石鳥居(重文)。

扁額の文字は「釈迦如来 転法輪処 当極楽土 東門中心」と書いてあり、これは『 おシャカさんが説法を説く所であり、ここが極楽の東門の中心である』の意。

ふんどし姿で紅組と白組に分かれて護符を取り合う。

筆者は多感な年齢のときにこれに参加させられ、寒くて恥ずかしくてつらかったのを覚えている。

今なら喜んで参加させていただくが(笑)

吉野に向かう途中、ここに立ち寄り、この松に鎧を掛けたという。

結果的に、本尊救世観音や阿弥陀如来を拝むことができ、大正解であった。

五重塔と本堂である金堂。

本尊は救世(ぐぜ)観音で、周囲を四天王が守護している。

内陣は中央を境に、東を冬堂(本尊十一面観音)、西を夏堂(本尊阿弥陀如来)と呼ぶ。

仏足石。

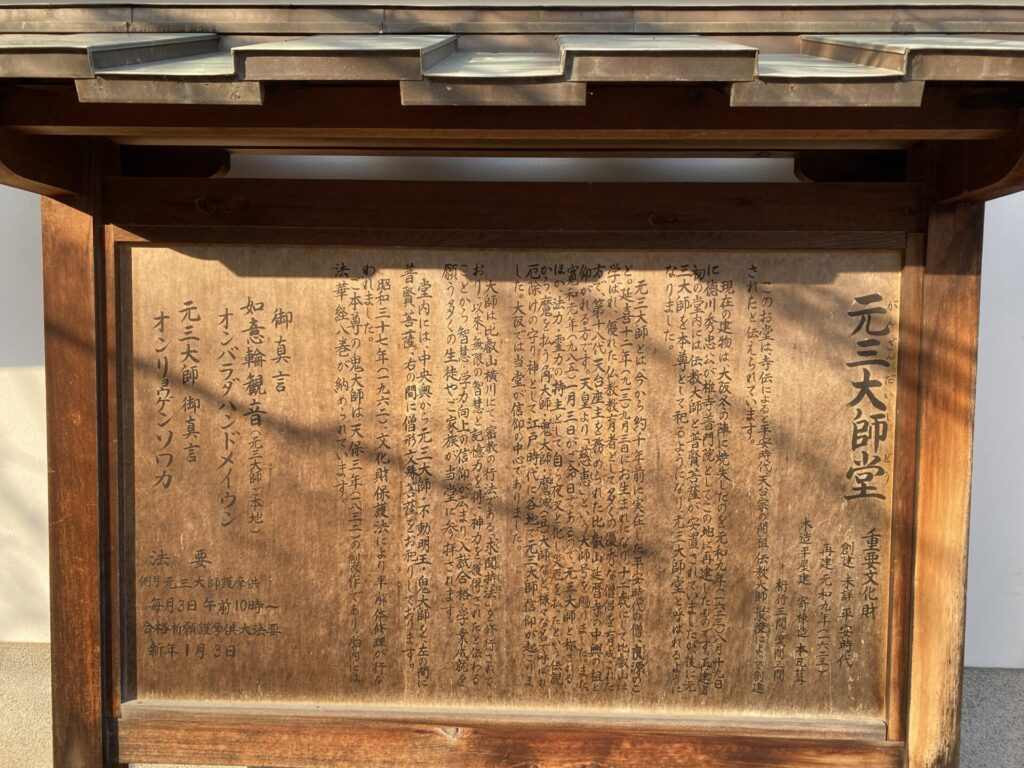

オン バラダ ハンドメイ ウン

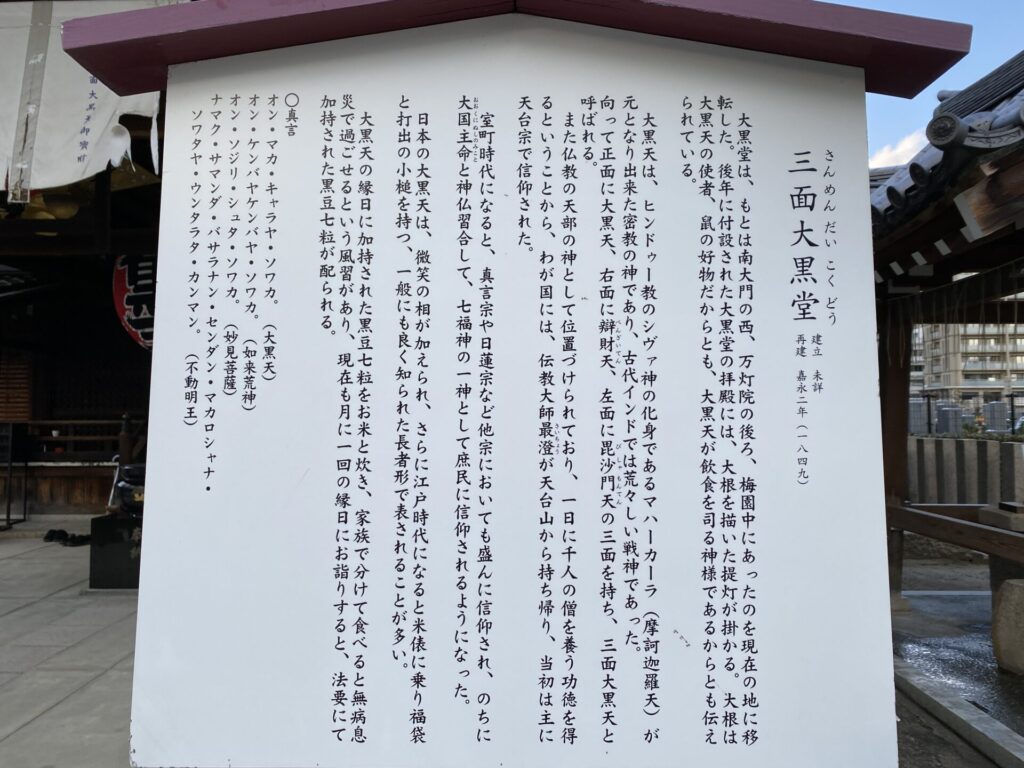

甲子(きのえね)の日は、十干十二支の最初で、大黒天をお祀りすると子孫繁栄、福徳円満、商売繁盛にご利益があるとされる。

六時礼讃堂。本尊は薬師如来さま。

「どやどや」もここで行われる。

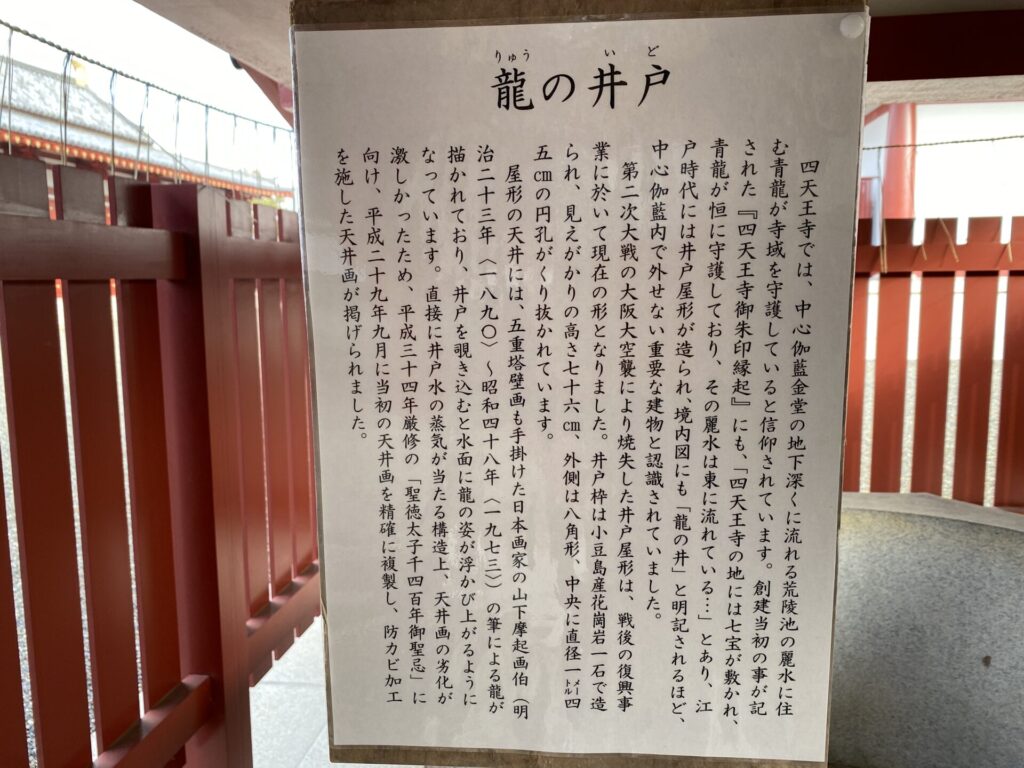

亀井堂。

回向を済ませた経木を流すところで、亀の形をした水盤があってその口から水が流れており「亀井の水」とよばれる。

これからよろしくお願いします。

何と、四天王寺は最澄さままで祀られている。

四天王寺は高校生以来なので、町のど真ん中にこんなに大きなお寺があるとは思わなかった。結局全ての伽藍を拝観することはできず、境内の外にある庚申堂は時間切れで入れなかった。

聖徳太子は十七条の憲法の条文に「和を以て貴しとなす」と記したが、まさにこの言葉通り、宗派の垣根なしに、宗祖を祀っていたのには驚いた。

皆さんも天王寺に来られる際にはあべのハルカスだけでなく、四天王寺拝観もぜひ楽しんでみてください。

次回は再度気合を入れて参拝しようと思います。