西国三十三所観音巡礼の続きは第十四番札所の三井寺(みいでら)になるのだが、

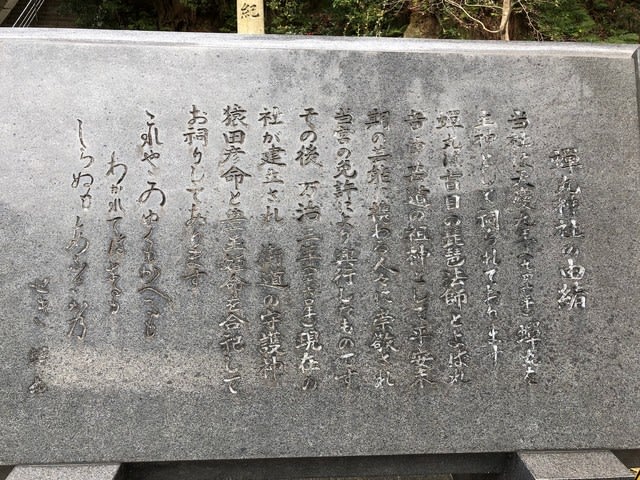

さて他にどこか立ち寄ろうかとグーグルマップを眺めていたところ、近くに蝉丸(せみまる)神社があるではないか。

蝉丸というと、百人一首で有名であり、盲目の琵琶法師というくらいは知っているのだが、それ以外は謎に包まれた人物である。

百人一首の坊主めくりでも「蝉丸は坊主に含むのか?」や、蝉丸を引くと一回休みなどの「蝉丸ルール」が知られている。

というわけで、蝉丸神社からスタートすることにした。

歩行日:2020年2月1日

出発地:京阪電車・大谷駅(10:55)

到着地:JR 大津京駅(15:40)

総歩行距離:5.2 km

本日のルート。

大谷駅前の蝉丸神社から東海自然歩道を北上して三井寺に向かった。

10:55、スタートは大谷駅。山の中にある無人駅だ。

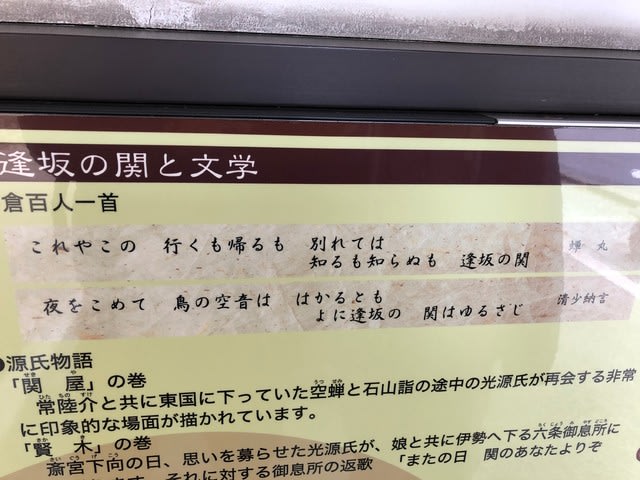

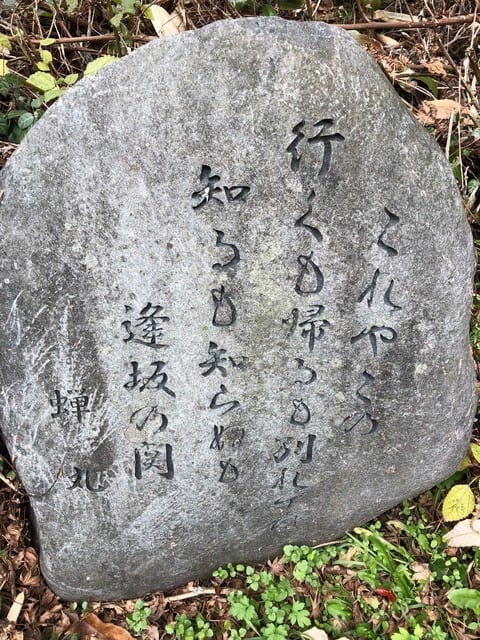

駅を出るとすぐに飛び込んできたのが蝉丸の百人一首の句である。

「これやこの 行くも帰るも 分かれては 知るも知らぬも 逢坂の関」

中学生の時、無理やり百人一首を暗記させられて苦痛で仕方なかったのだが、こうしてその由緒が分かると覚えていて良かったと思う。

あの時の国語の先生、ありがとう。

駅の正面には蝉丸神社の参道がある。

主祭神はもちろん蝉丸大明神。

石段を上る。

奥に拝殿が見える。

蝉丸神社の拝殿。

御朱印は三井寺横の三尾神社でいただけるらしい。後で立ち寄ろう。

蝉丸神社の本殿。

蝉丸神社を出発する。

この辺はウナギが有名らしく、鯉のぼりならぬ「ウナギのぼり」。

5分ほど東に歩くと、「逢坂(あふさか、おうさか)の関」跡に着いた。

昔はこの関所を「行くも帰るも別れては」たくさんの人が行き交ったのだろう。

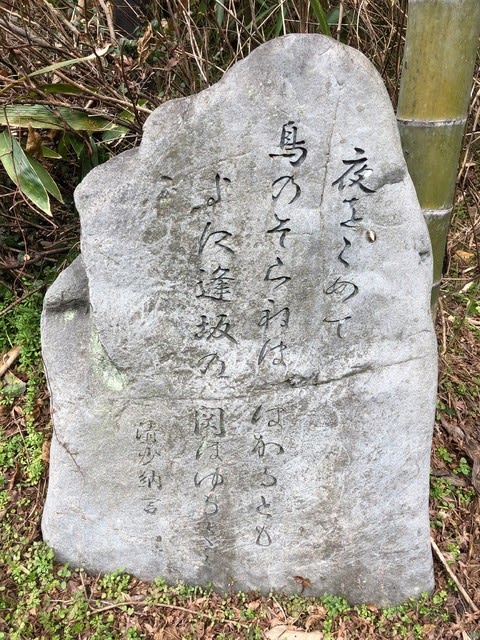

百人一首ではもうひとつ、清少納言による逢坂の関を歌った句がある。

「夜をこめて 鳥の空音(そらね)は 謀るとも よに逢坂の 関は許さじ」

これもじっくり詠むと名句だなあと思う。

さて、東海自然歩道に入ると、ここでも逢坂の関の案内板があった。

ここから長等(ながら)公園方面へ進む。

三井寺まで 1.9km。

森の切れ間から琵琶湖が望める。

途中、「長等不動尊」の案内を発見。お不動さんマニアの筆者からすれば、これは行かねばなるまい。

眼下に長等不動尊が見えてきた。

11:56、長等不動尊に到着。

常駐の管理人はいないが、三井寺の僧侶や山伏が法要を行っているらしい。

長等不動尊のお不動さんは摩崖仏だった。

ナーマクサマンダ バサラナン センダ マカロシャナ ソワタヤウンタラタ カンマン

長等公園を通り過ぎる。

琵琶湖から京都に流れる琵琶湖疏水(そすい)。

12:20、蝉丸神社の御朱印がいただける三尾神社に着いた。

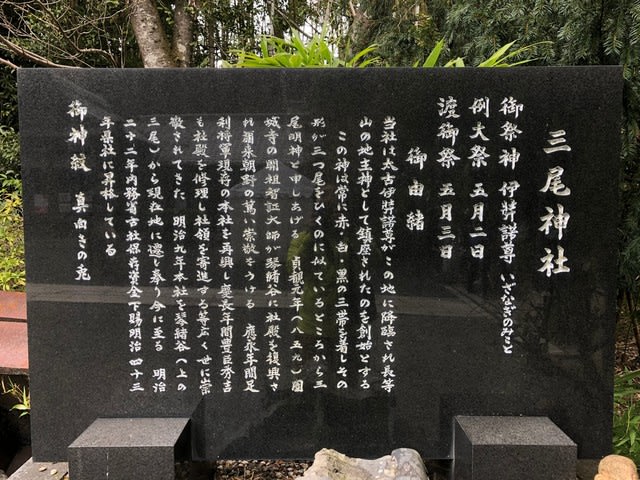

ここはかつては三井寺の鎮守社であった。

主祭神は伊弉諾尊(いざなぎのみこと)。

本殿。

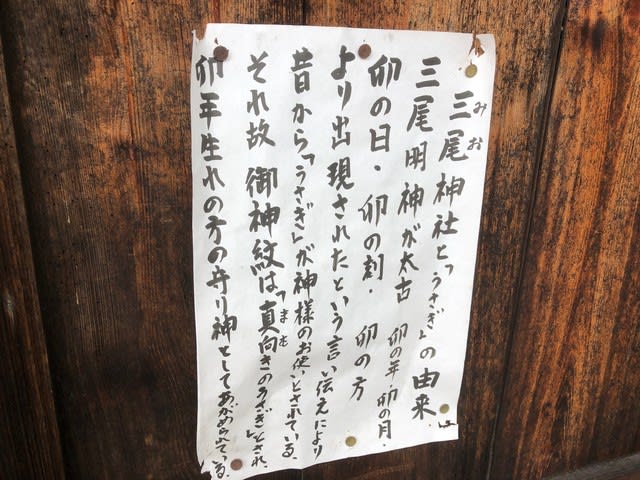

拝殿には「めおとウサギ」。ここはウサギの社として知られる。

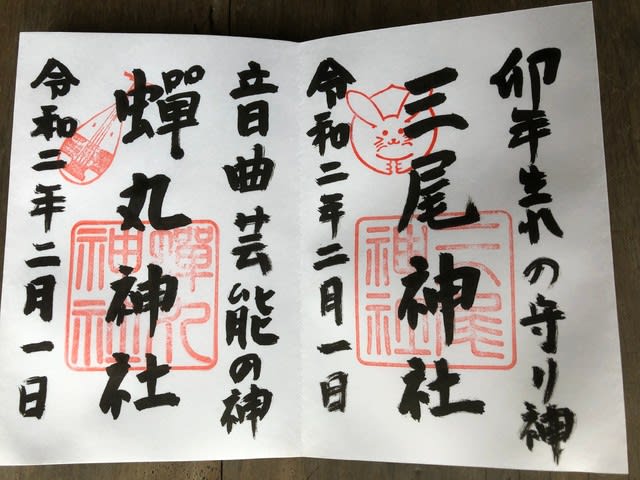

三尾神社と蝉丸神社の御朱印。

三井寺は三尾神社のすぐ隣である。

「れすとらん風月」にて昼食をとる。

とろろそば。

三井寺の正式名称は園城寺(おんじょうじ)。山号は長等山。宗派は天台寺門宗。

ご存知の通り、比叡山延暦寺とは何度も対立し、血で血を洗う武力抗争を行ってきた寺である。

今はお互い仲良く観光ツアーなどを組んでいるようである。

三井寺の仁王門。

徳川家康が他から移築させたとのこと。

阿形さん。

吽形さん。

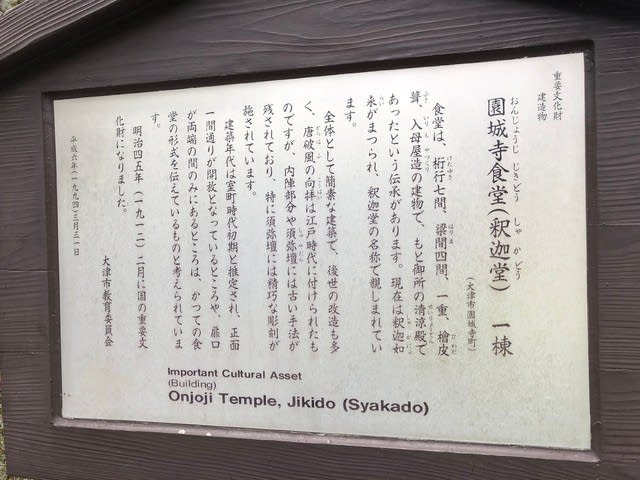

重文の釈迦堂。

弁天社。

正面に本堂が見える。

その前に手水舎で心身を清める。

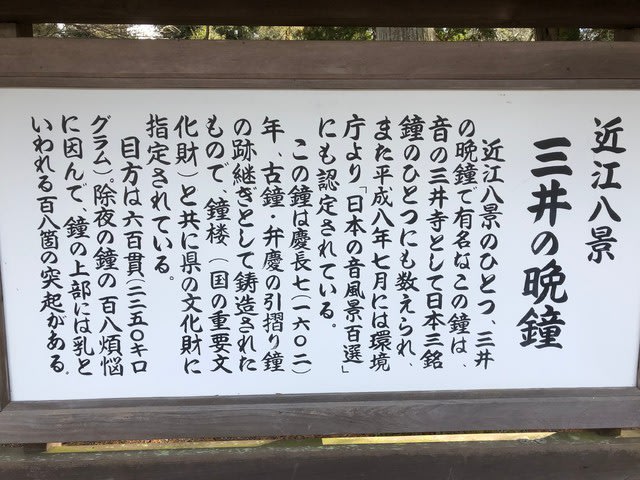

三井寺は梵鐘で有名。これは三井晩鐘(みいのばんしょう)。

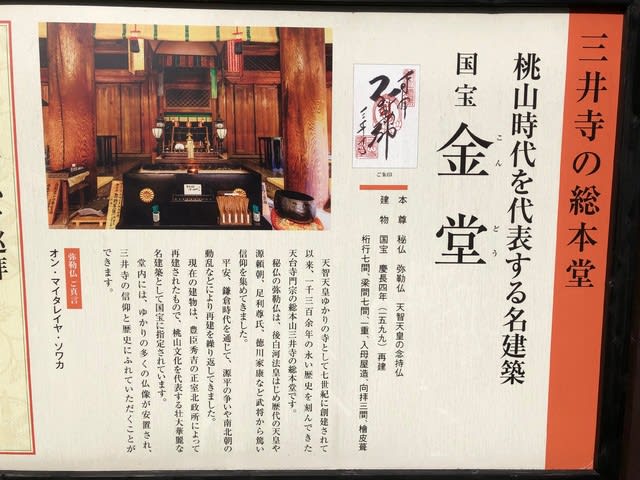

入母屋造(いりもやづくり)、檜皮葺き(ひわだぶき)の本堂(金堂)は国宝である。

本尊は弥勒菩薩(みろくぼさつ)。

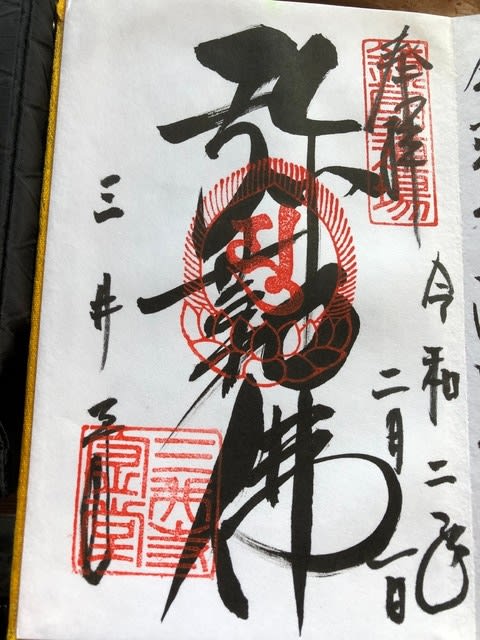

三井寺の御朱印。「弥勒仏(みろくぶつ)」。

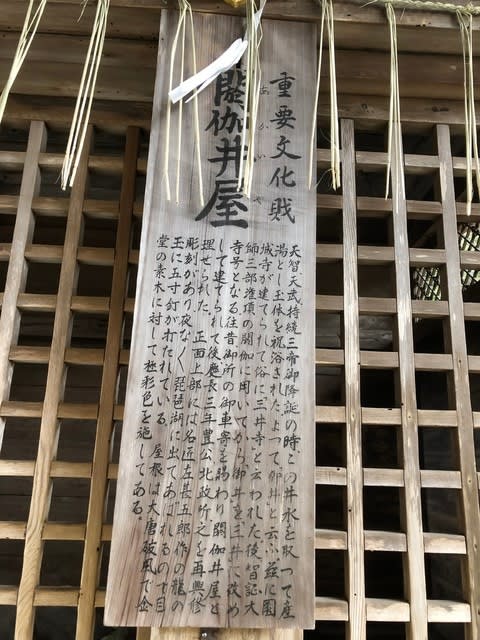

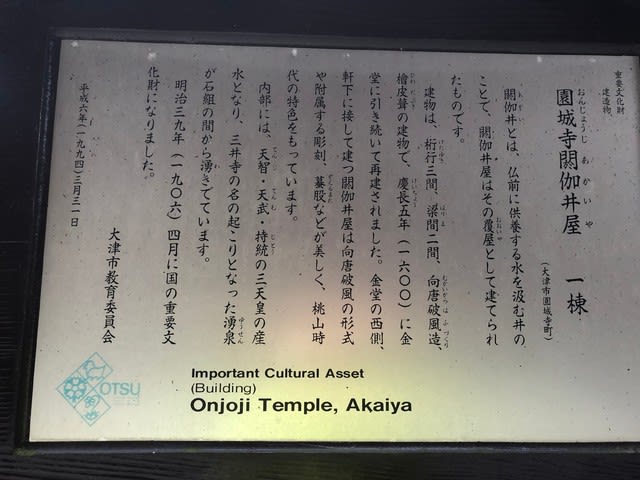

本堂の西側には三井寺の名前の由来となった「閼伽井屋(あかいや)」がある。

天智天皇、天武天皇、持統天皇の産湯となった井戸で、「御井の寺(みいのてら)」→「三井寺」とよばれるようになった。

今でもポコポコという湧き水の音を聞くことができる。

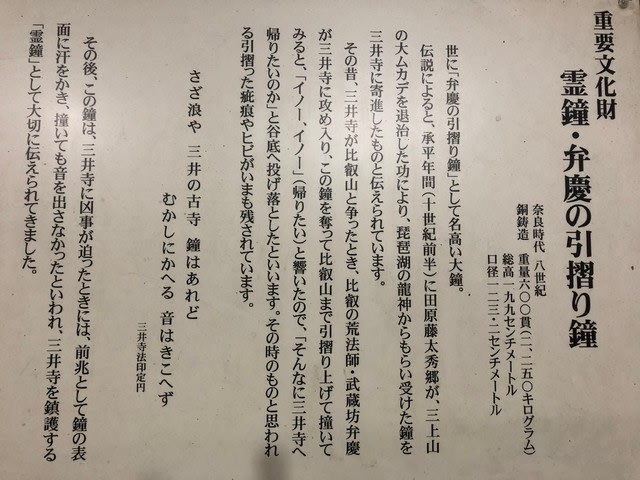

次に、「弁慶の引き摺り鐘」へ向かう。

「弁慶の引き摺り鐘」がある霊鐘堂。

弁慶の引き摺り鐘。弁慶は比叡山延暦寺の僧侶であった。

比叡山と三井寺の争いに際して、弁慶が奪って比叡山に引き摺り上げたが、鐘が「イノー」(「帰りたいよう」の意)と鳴ったので、弁慶が怒って谷底へ捨てたという。

歴史的には、この鐘は文永元年(1264年)の比叡山による三井寺焼き討ちの際に強奪され、後に返還されたというのが史実のようである。(ウィキペディアより)

まあ、それだけ激しく争っていたということだな。

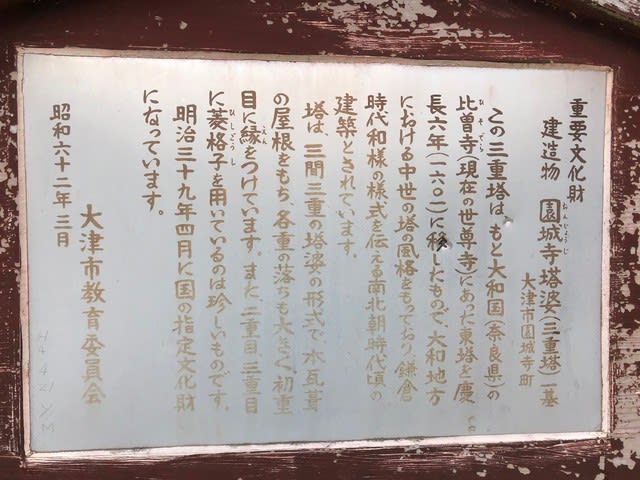

三重塔。重文。

三井寺の境内は広い。

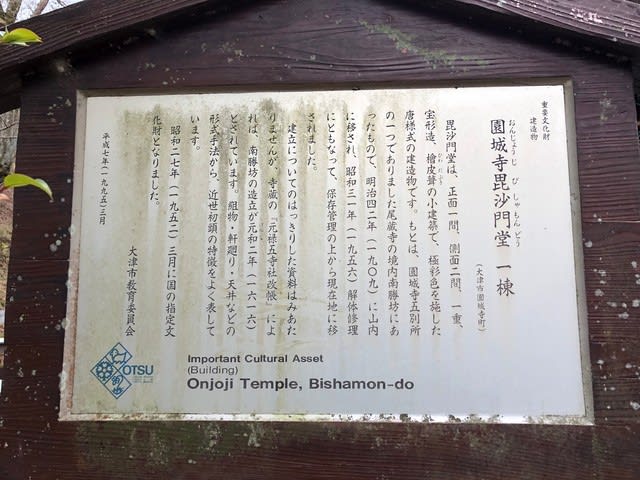

毘沙門堂。

この石段を上ると、札所本尊の安置されている観音堂へ行ける。

これは観月舞台。

観月舞台からの眺め。

観音堂前の手水舎。

そして、これが西国三十三所第十四番札所の観音堂。

例によって、本堂内は撮影禁止なので、テレビ放送からご紹介する。

本尊は如意輪(にょいりん)観音さん。秘仏なので御前立(おまえだち)を拝観できる。

両脇侍(わきじ)は毘沙門天(びしゃもんてん)と愛染明王(あいぜんみょうおう)。

三井寺の参拝後は、さらに隣の大津市歴史博物館へ。

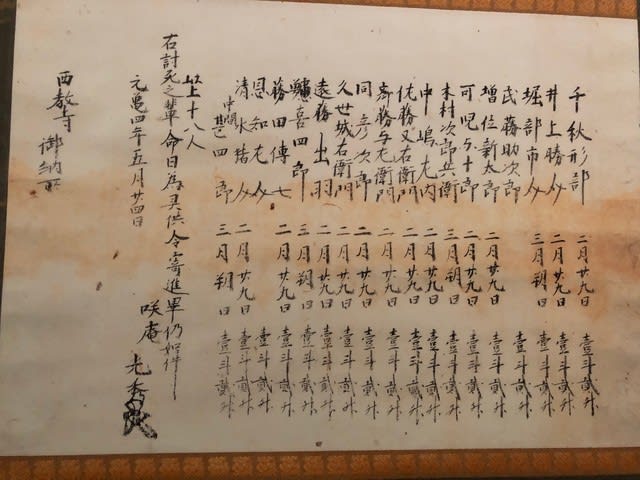

見たかったのはこれです。

これは西教寺に所蔵されている光秀の直筆コピー。

「今堅田の戦い」で討死した18人の臣下に対し、供養米を知らせる書状。

右にいくほど位が高く、この中では「千秋形部」という人の位が最も高い。

逆に、一番左は中間(ちゅうげん、足軽)の甚四郎という人で、この人は苗字も持っていない。

つまり、光秀は身分の高低に関わらず、戦に参加してくれた人に対して同量の米を配ったということ。

博物館から比良山を望むと、冠雪していた。

三井寺は所蔵する国宝の数が多いことで有名なのだが、そのほとんどが秘蔵となっているため、

見ることはできない。

筆者が見たい、黄金の黄不動もどこかに眠っているはずである。

機会があればぜひ拝観したいと思う。